Circa trent'anni fa, entrai nel negozio di modellismo, ove ancor oggi mi servo, per acquistare una bella locomotiva a vapore, di quelle belle... Come si conviene, ma senza avere idea di cosa acquistare. Il fascino delle bielle, senza sapere cosa avrei comprato.

Il negoziante mi propose due modelli.

La FS Gr 691 Rivarossi.

La DRG Br 01 Roco.

Erano molto simili, il prezzo era quasi uguale, poche migliaia di lire di differenza.

Ma l'impatto era notevolmente diverso. Benché fossero entrambe a rodiggio "Pacific" (2'C1') la Br 01 era molto più accattivante, pregna, ai lati della caldaia, di aggeggi, tubi, cose... La Gr 691 era assolutamente spoglia, la caldaia era quasi nuda.. Non mi attirava. Acquistai quindi la mia prima Br 01 DRG.

Giunto a casa iniziai a farmi domande. Ma cosa sono tutte queste cose?

A cosa servivano?

Perché quella italiana non le aveva?

Iniziai così ad appassionarmi alle locomotive a vapore tedesche, studiando tutti gli accessori e funzionamenti, apparecchiature ed ingegneri che le progettarono.

Da tutte le mie ricerche e studi, una decina d'anni fa, scrissi un manuale riassunto di tutte le apparecchiature di una locomotiva a vapore di epoca II-III. Per imparare e capire tutte le apparecchiature installate e sfruttando poi, tale sapere, nelle mie autocostruzioni modellistiche.

Il funzionamento delle locomotive a vapore, per quanto semplice possa sembrare, è invece molto complesso ed intricato.

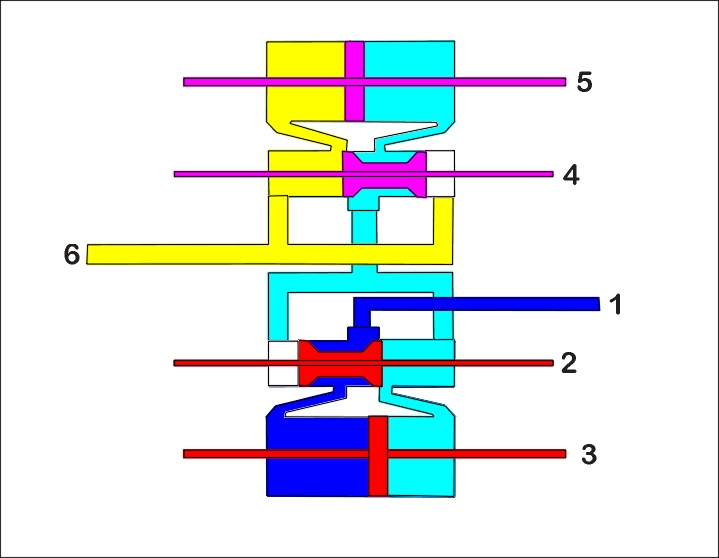

In questo post (benché in rete ve ne siano bizzeffe) vorrei spiegare il funzionamento totale, scomponendo ed analizzando separatamente, ma in modo semplificato, tutte le singole apparecchiature che determinano il perfetto sincronismo e l’assoluta affidabilità della macchina meccanica più complessa che sia stata mai costruita dall’uomo. Soluzioni ve ne furono centinaia, tutte diverse fra loro. Nelle successivi approfondimenti ho spiegato solamente la funzione "in linea di massima", spiegando il concetto di funzionamento, senza approfondire le varie diverse soluzioni adottate dai diversi progettisti.

Come nacque (In breve)

L’Ingegnere meccanico Henry Stephenson, nel 1815, ebbe l'idea vedendo una pentola d’acqua bollire. Il vapore generato al suo interno riusciva a sollevare il coperchio per poi scaricarsi richiudendolo di nuovo, poi, accumulata pressione all'interno della pentola,il coperchio si sollevava di nuovo.

Dopo vari esperimenti e fallimenti, ed in battaglia contro il tempo ed altri rivali nello studio della caldaia a vapore, Stephenson costruì nel 1829 la famosa “Rocket”.

Aveva un autonomia di 40 Km con un carico d’acqua, sviluppava circa 35 Kw ad una velocità di 45 Km/h. Una velocità folle per quel tempo.

Immagine:

15,53 KB

Dopo quasi un centinaio d’anni il successo delle ferrovie portò evoluzioni e miglioramenti, arrivando appunto a trasformare le locomotive in un complicatissimo ma perfetto groviglio d’apparecchiature meccanicamente legate fra loro.

All’inizio del XX secolo le ferrovie si erano già molto sviluppate ed non vi era paese che non avesse la sua ferrovia, la richiesta era altissima ed in costante aumento.

Aumentava la richiesta di vagoni passeggeri, di carri merci, ma, sopratutto, locomotive sempre più potenti.

L’industria ferroviaria continuava ad immettere sul mercato nuovi modelli, sempre più potenti e sofisticati per soddisfare le richieste del pubblico. Le locomotive divennero sempre più grandi, lunghe e pesanti. Al punto da dover aggiungere ruote per attenuare il grande peso che gravava sui binari.

Venne di conseguenza stilato un rapporto per la classificazione delle locomotive in base al numero delle loro ruote (RODIGGIO).

Il rodiggio UIC classifica il tipo di locomotiva in base a tre fattori:

1) Numero delle ruote folli che precedono le ruote motrici (calcolate per asse) indicate con un numero.

2) Numero delle ruote motrici (calcolate per asse) indicate con una lettera.

3) Numero delle ruote folli che seguono le ruote motrici.(calcolate per asse) Indicate con un numero.

Per capire meglio, si guardi foto della Rocket (più sopra). Questa ha (vista lateralmente) una grande ruota anteriore legata al pistone (quindi motrice) ed una piccola ruota posteriore.

Il suo rodiggio sarà dunque 0-A-1, in quanto:

0) Nessuna ruota precede la ruota motrice

A) Una sola ruota motrice (asse motore)

1) Una sola ruota a folle segue la ruota motrice (asse supporto folle).

Se, come nel nostro caso, non dovessero esserci ruote, tale dicitura viene omessa. Quindi, la Rocket, non ha un rodiggio 0-A-1, ma semplicemente A-1. Se la ruota, motrice o di supporto, è installata su carrello snodato, il numero viene seguito da un apostrofo.

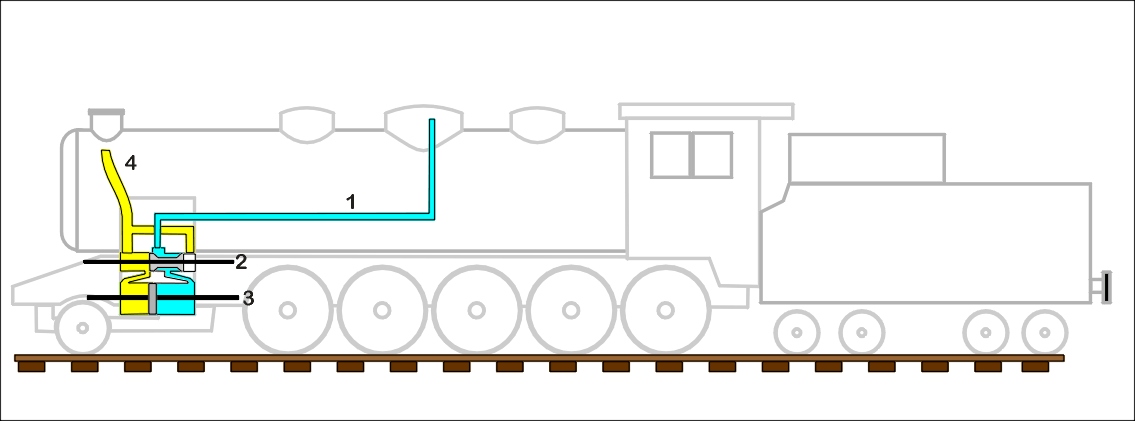

Nelle locomotive tedesche il rodiggio evidenzia anche il tipo di motore e il tipo di vapore che alimenta i cilindri.

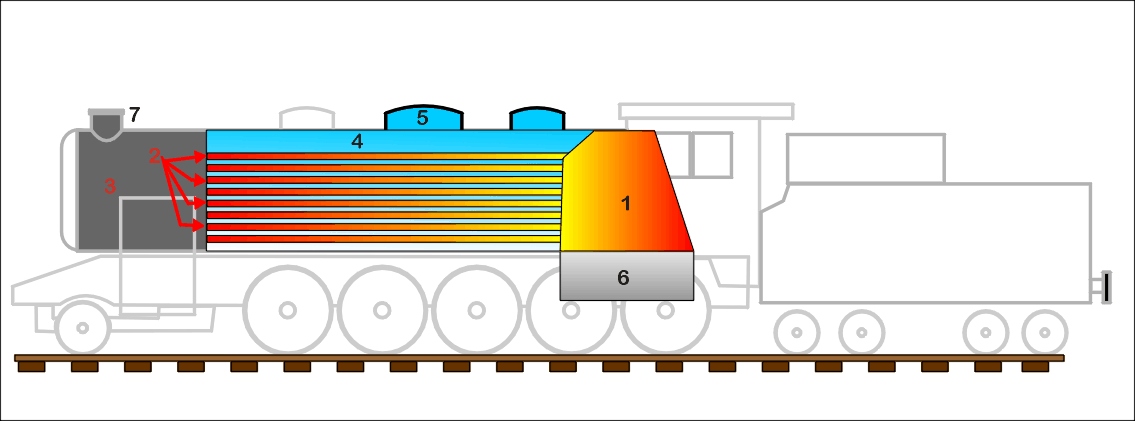

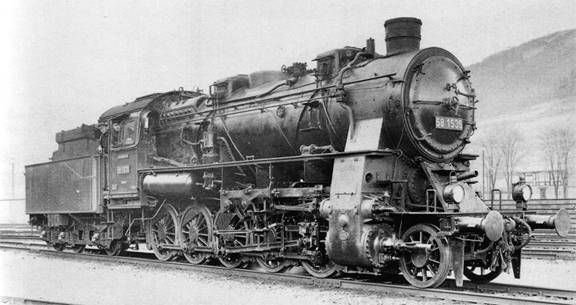

Ad esempio: Una Br 58 ha un rodiggio di 1'E h3.

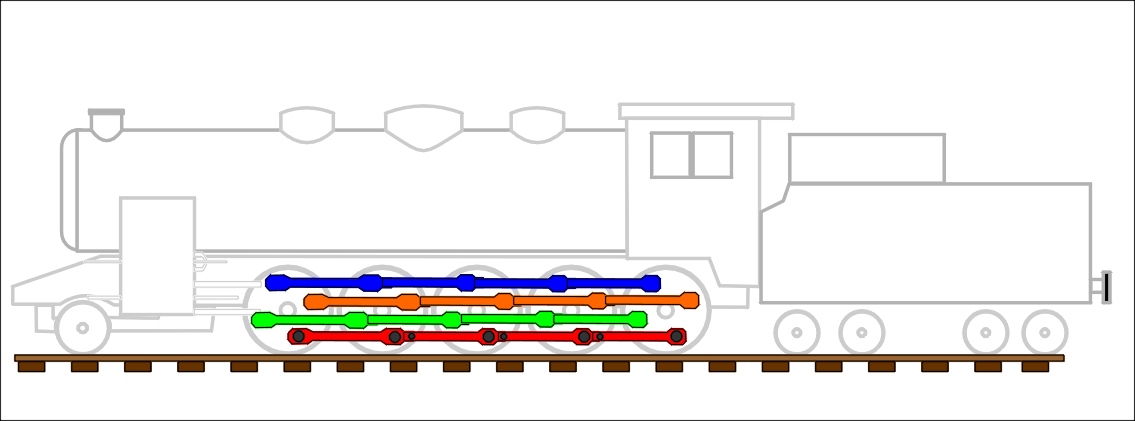

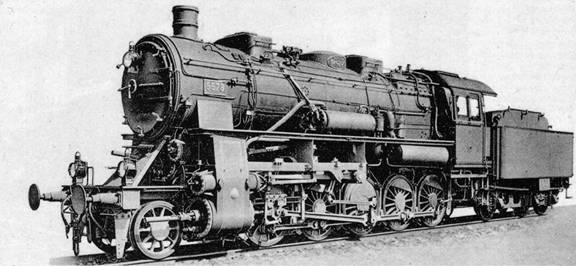

Immagine:

33,03 KB

Che significa:

1': Un asse portante su carrello

E: Cinque assi accoppiati

h: Vapore surriscaldato (dal tedesco heissdampf)

3: Tre cilindri a semplice espansione

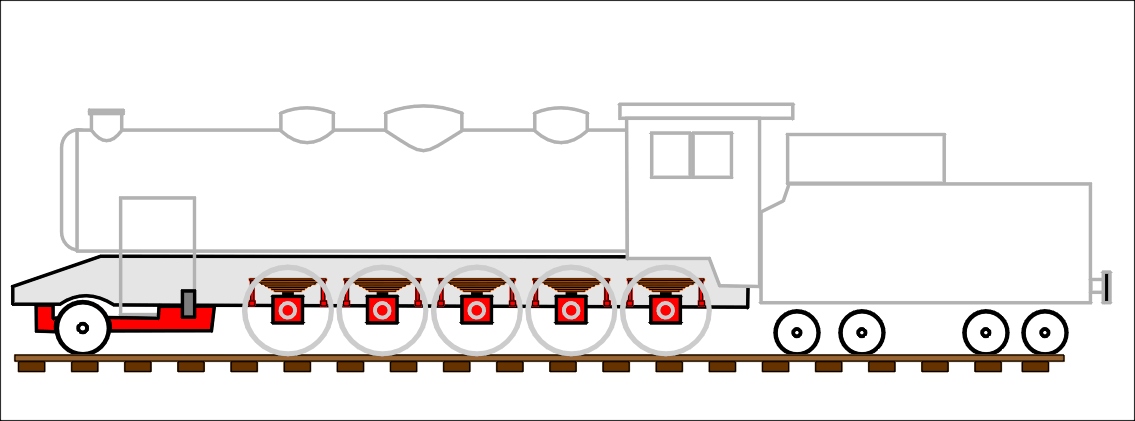

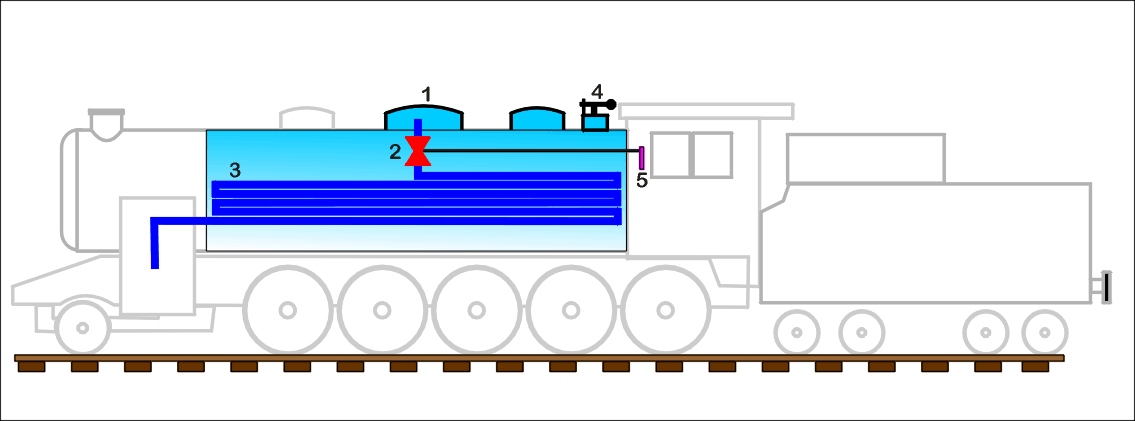

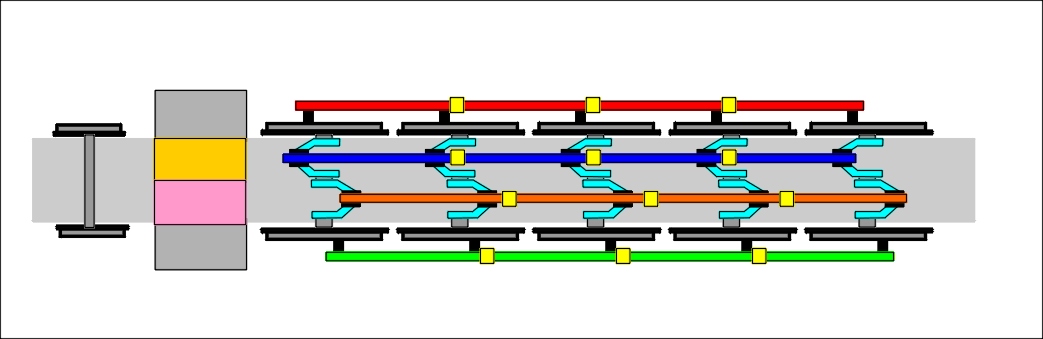

Una Br 59 invece ha un rodiggio di 1'F h4v

Immagine:

106,41 KB

1': Un asse portante su carrello

F: Sei assi accoppiati

h: Vapore surriscaldato

4: Quattro cilindri

v. A doppia espansione (da tedesco verbund)

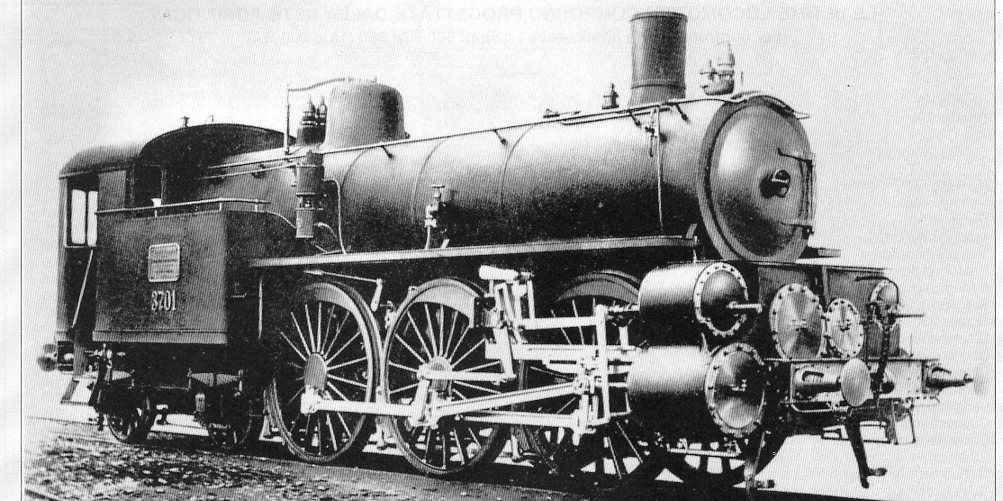

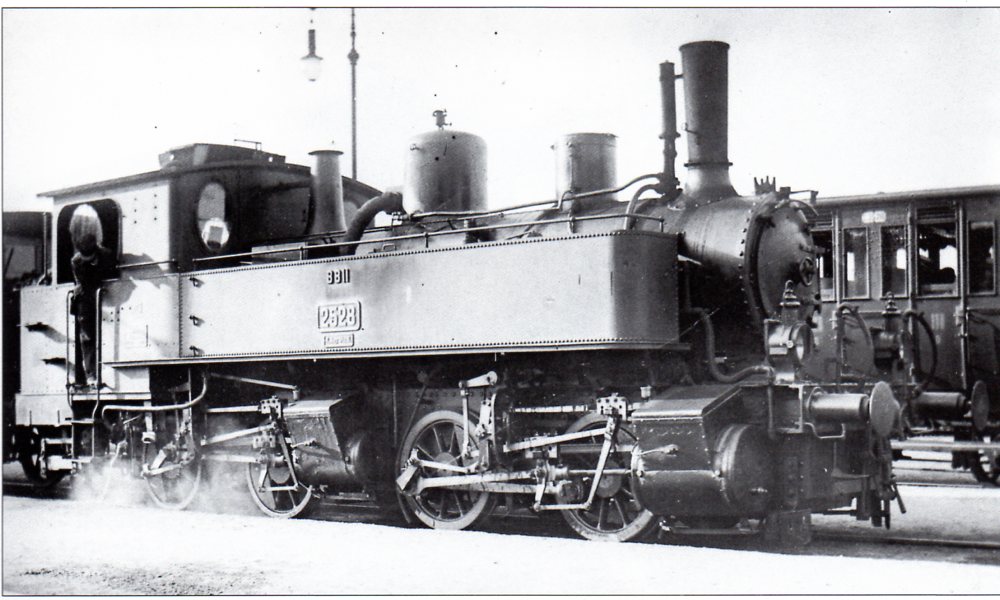

La BB II (Br 98.7) bavarese aveva un rodiggio B'B n4v.

Immagine:

120,46 KB

B': Due assi motori installati su carrello

B: Due assi motori

n: Vapore saturo (dal tedesco Nassdampf)

4: Quattro cilindri

v: A doppia espansione

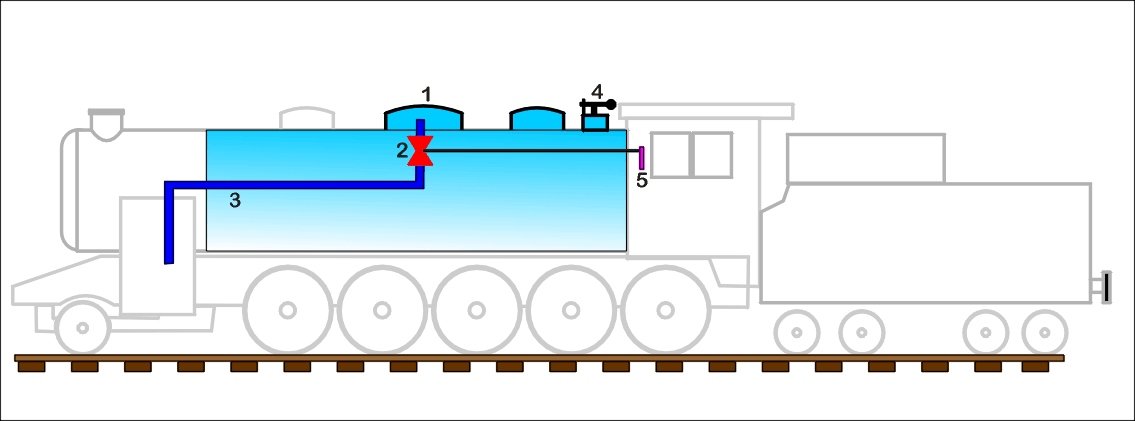

Talvolta (ma non sempre), nelle locotender, si può trovate la lettera "t", che sta a significare che il rodiggio completo è "terminato", non segue il rodiggio del tender.

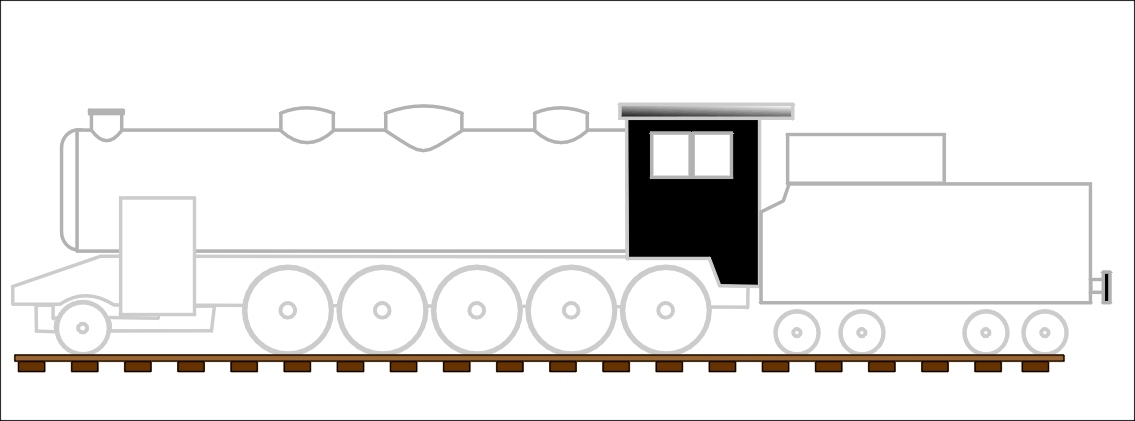

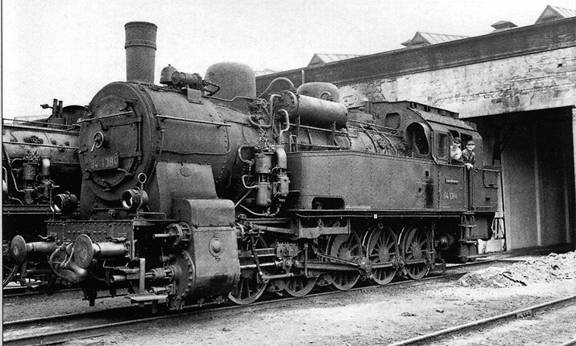

Ad esempio, la Br 94.5/17 (Ex T16.1 prussiana, nonché la nostra amata Pierina)

ha un rodiggio di E h2t

Immagine:

42,02 KB

E: Cinque assi accoppiati

h: Vapore surriscaldato

2: Due cilindri a semplice espansione

t: Tenderlokomotive

Questo ci mette già su un altra strada e ci fa capire che il rodiggio di una normale locomotiva a vapore non è terminato. Infatti, senza il tender, le locomotive non potevano funzionare che per soli pochi chilometri, in quanto la caldaia doveva essere costantemente alimentata da acqua e carbone. Normalmente, però, il rodiggio del tender non viene allacciato al rodiggio della locomotiva. Questo perché vi erano tanti tipi di tender e non è detto che su "quel tipo di locomotiva" venisse agganciato "quel tipo di tender".

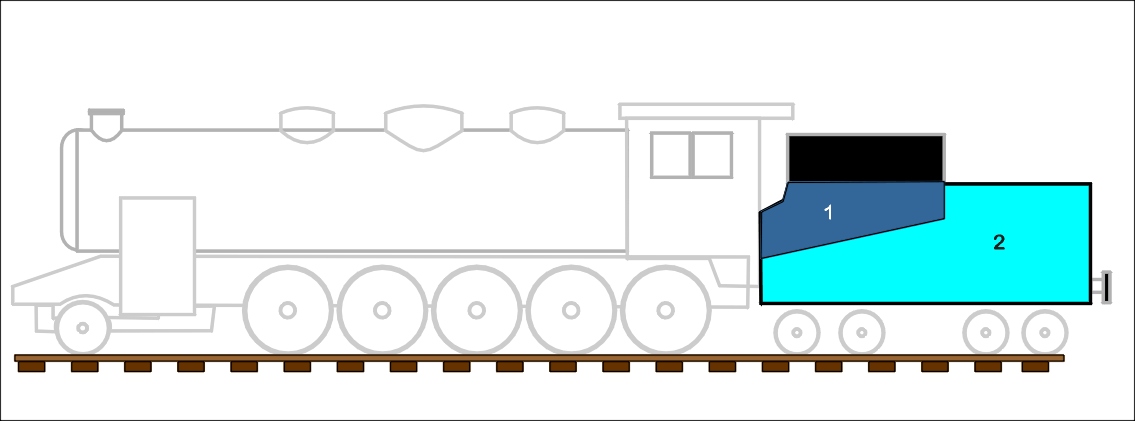

Il rodiggio del tender viene spiegato come per le locomotive:

- Numero di assi, se su carrelli o meno

- Metri cubi di acqua contenuti nella vasca

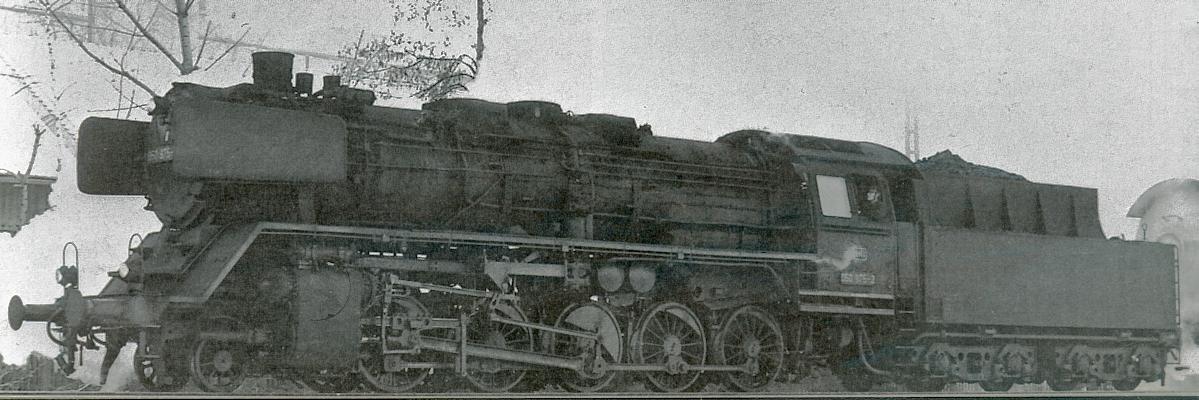

Questa Br 55, ad esempio, installa un tender 3 T 16,5

Immagine:

51,41 KB

Cioè :

- Tre assi

- 16, 5 metri cubi d'acqua

Una Br 58 (ex G 12 prussiana) installava un tender 3 T 20, simile al precedente ma leggermente più grande.

Una Br 50 aveva (normalmente) un tender 2'2' T 26

- 2': Due assi su carrello

- 2': Due assi su carrello

- T 26: Ventisei Mc acqua.

Immagine:

95,25 KB

Ma furono costruiti tender anche più grandi, come il 2'2'T34...

Immagine:

145,38 KB

oppure il mastodontico 2'3T38:

Immagine:

118,83 KB

- 2': Due assi su carrello

- 3: assi fissi portanti

- T38: Trent'otto Mc acqua

Abbiamo fatto un breve riassunto delle particolarità di una locomotiva a vapore tedesca

Di seguito andremo ad analizzare il funzionamento totale di una locomotiva a vapore, nel dettaglio.

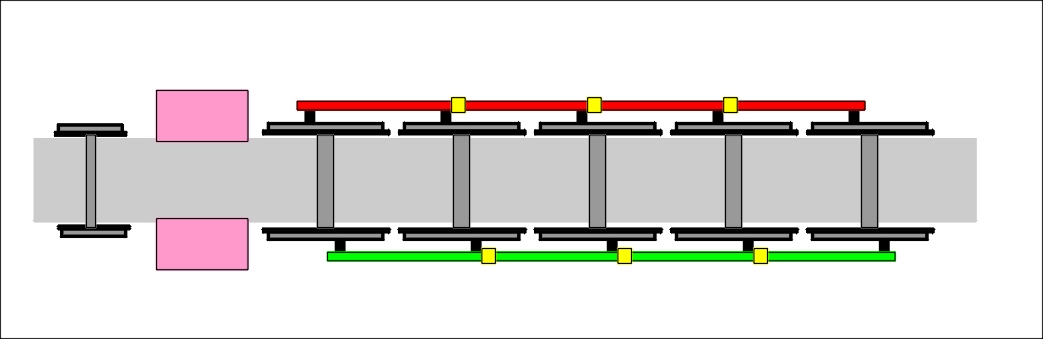

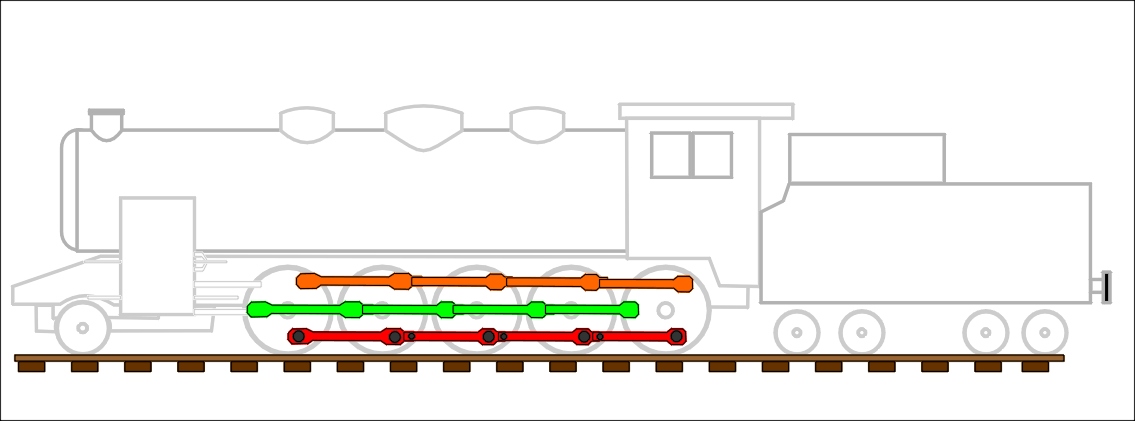

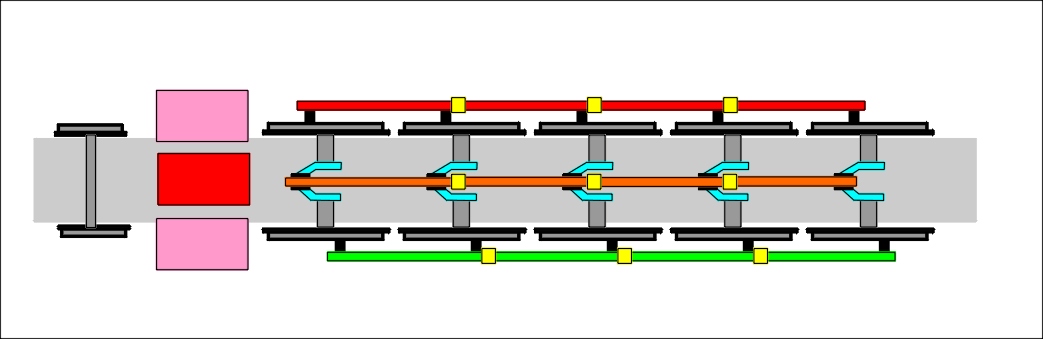

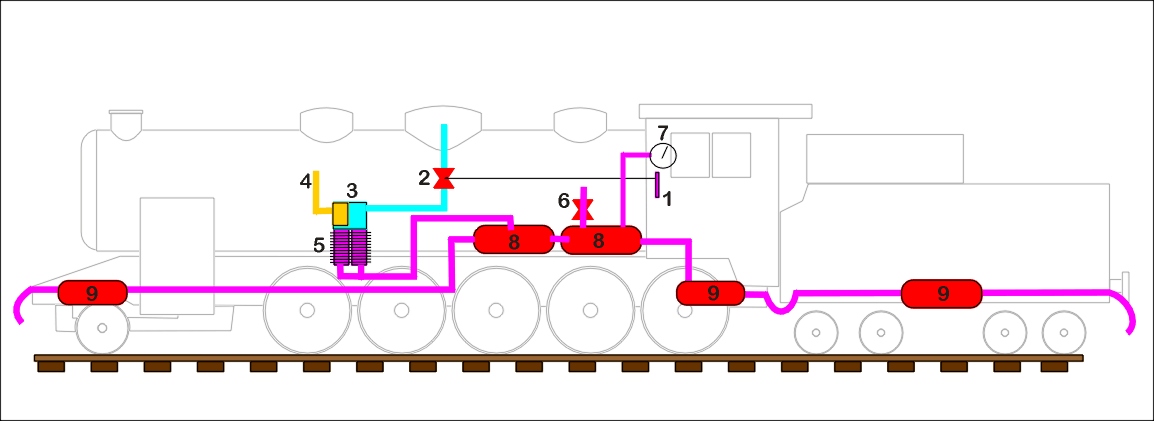

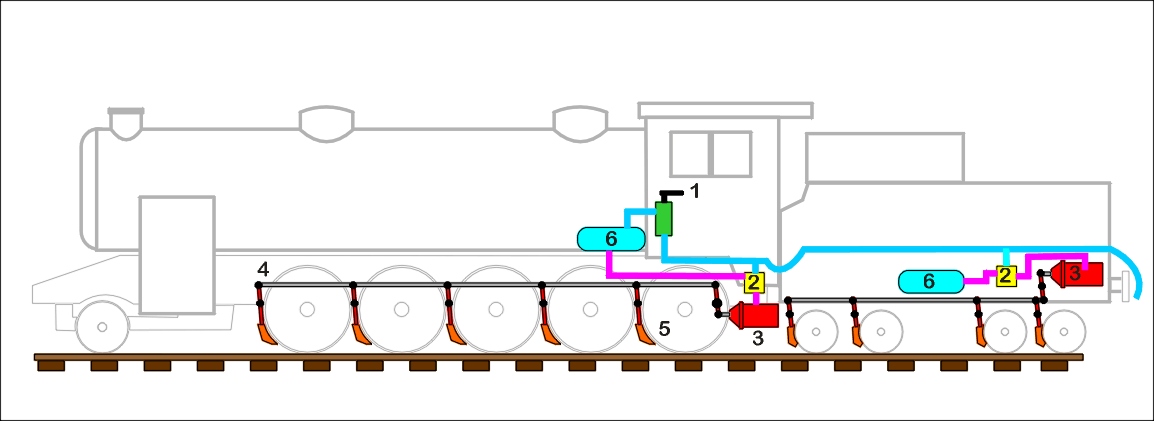

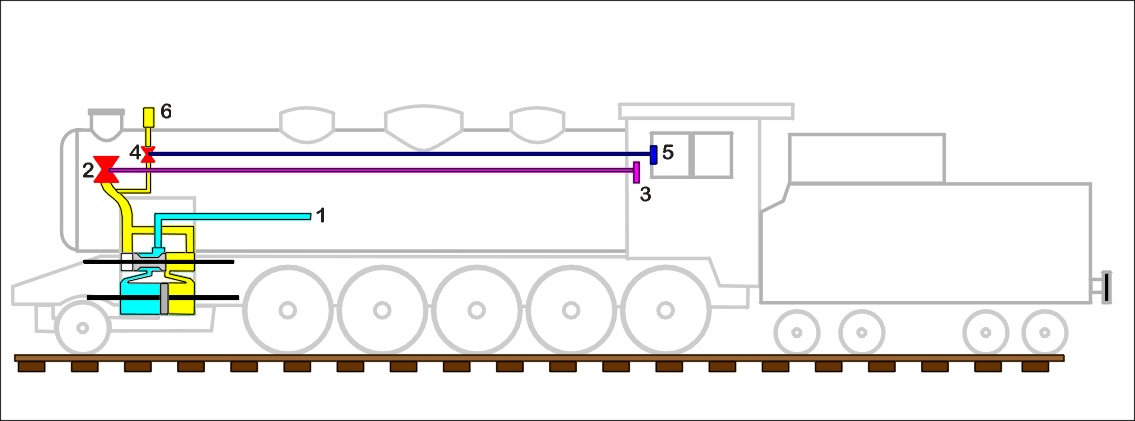

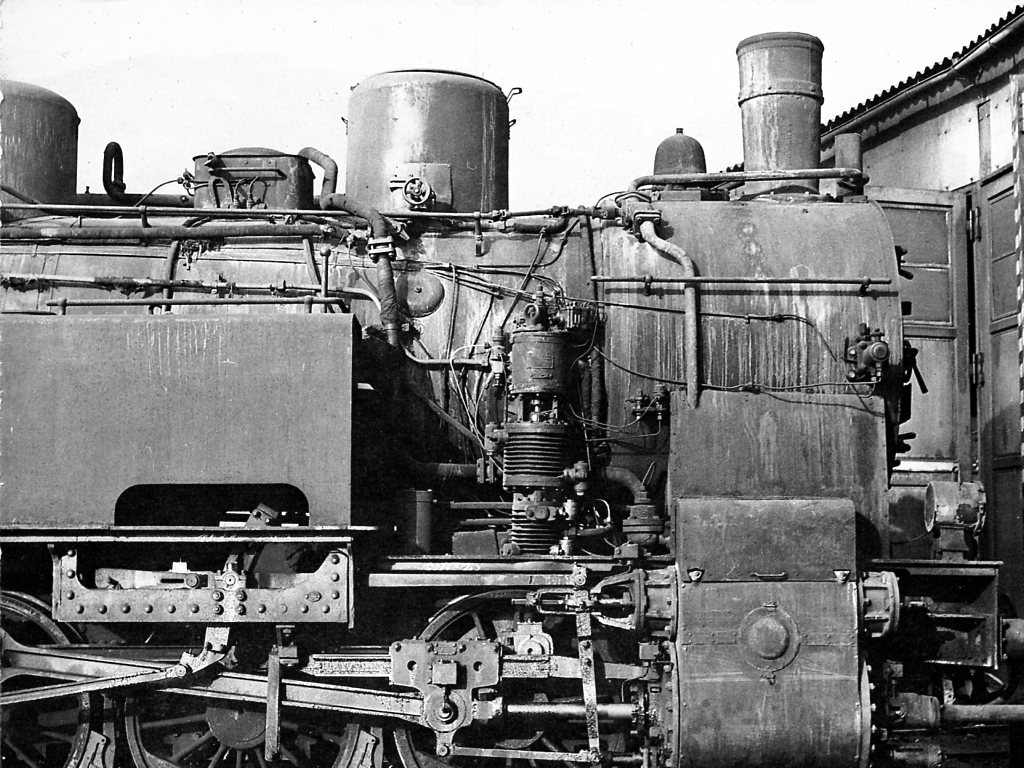

Non analizzeremo una locomotiva in particolare, ma un fac-simile di una Br 58 o qualcosa di molto somigliante, potrebbe anche essere intesa come Br 50 oppure Br 52.. Insomma una locomotiva qualsiasi con rodiggio 1'E con motore h2 / h3v / n4v......

La spiegazione dettagliata sarà fatta a capitoli, che inserirò gradualmente, a causa degli innumerevoli schemi e disegni, in modo da separare le varie apparecchiature ed avere una lettura leggera ed affascinante.

A presto con il primo capitolo.