Cari amici, questa volta non voglio parlarvi della “solita” storica, ignorata e sconosciuta locomotiva, ma di tecnologie ferroviarie, dei personaggi che le progettarono e dello sviluppo tecnologico ferroviario, con precedenza allo sviluppo italiano, o meglio: quello che, grazie anche ad ingegneri italiani, fu lo sviluppo delle locomotive a vapore in Italia.

Tutto, spesso, ebbe inizio altrove.

Molte cose vennero inventate, progettate o costruite altrove, ma arrivarono anche qui da noi ed i nostri avi le migliorarono e perfezionarono… O, forse, solo le copiarono, costruendo le locomotive che fecero la storia della ferrovia italiana. Quelle stesse che oggi circolano sui nostri plastici.

Ovviamente parlerò della storia di alcune locomotive, ma senza entrare nello specifico od approfondirla, semplicemente “quale” locomotiva installò “quale” dispositivo e quando, quindi l’evoluzione della trazione ferroviaria fino al suo apogeo. Con l’introduzione della trazione elettrica si sospese ogni studio e sviluppo. S’inizia parlando di quei tempi in cui l’uomo per salutare non alzava le sopracciglia dicendo: <<Oh! Come butta?>> Ma si toglieva il cappello facendo un lieve inchino in avanti.

Come sempre, mi piace partire da “prima dell’inizio”, perché si spiegano, implicitamente, tante altre cose, inoltre il tutto sarà diviso in 3 parti per semplificare, sopratutto a me, la pubblicazione.

Buona lettura.

Prima parte

L’invenzione del treno, fin dall’inizio, portò le migliori università d’Europa a far studiare ed applicare la meccanica, in modo da istruire e formare i migliori ingegneri meccanici di cui la tecnologia del tempo potesse godere.

Le prima locomotiva, la Rocket di Stephenson, costruita nel 1829, era a 2 assi (con rodiggio A1), ovvero un asse motore ed un asse folle.

Immagine:

71,04 KB

Immagine:

13,62 KB

<font color="red">(Ricostruzioni nelle 2 versioni della Rocket di Stephenson)</font id="red">

Uno studio successivo dello stesso Stephenson, nel 1830, portò ad invertire il “motore”, come per la locomotiva “Planet”, con rodiggio 1A. Questo fu l’inizio degli studi di trazione ferroviaria (e non solo). Mai, fino ad allora, un mezzo si era potuto muovere in modo autonomo senza l’ausilio di un animale da soma al traino, gli ingegneri (anche quelli che successero lo stesso Stephenson) poterono studiare, stabilire e provare indiscutibilmente che le ruote motrici posteriori sviluppano maggior peso aderente, aumentando la forza di trazione con un miglior controllo di stabilità e frenata.

Immagine:

215,38 KB

<font color="red">(Ricostruzione storica della locomotiva Planet di Stephenson - 1830)</font id="red">

Sulla Planet, inoltre, l’innovazione fu anche l’introduzione del “duomo” per la raccolta del vapore generato in caldaia e l’installazione dei cilindri interni al telaio. Il meccanismo di trazione fu reso “invisibile”, nascosto. La parte meccanica motrice era interna fra i longheroni del telaio e non poteva, in stazione, essere manomessa da “chicchessia”. Era accessibile solo quando la locomotiva si fosse trovata sopra la “fossa di manutenzione”.

Qualche anno più tardi si intuì che il treno sarebbe divenuto il mezzo del futuro. Non c’era da sobbalzare su buche o sprofondare in acquitrini fangosi e non c’era da sostituire i cavalli alle soste (Il cambio locomotiva era questione di qualche decina di minuti, a differenza delle 2 ore richieste dal cambio ippico, soprattutto per il postiglione che non sempre aveva il cambio). I binari erano posati dritti, spiani, non c’erano buche, polvere o fango. La velocità era costante, quella promessa dalla compagnia ferroviaria e non quella pressappochista stimata dal postiglione della diligenza, che prometteva anche di non incappare in “agguati di briganti” (ma era ciò che sperava… e non ciò che poteva promettere). Nel 1835 si poteva percorrere, in 8 ore di viaggio col treno, la stessa distanza percorsa dalla diligenza in 2 giorni di galoppo.

Il pubblico fu entusiasta.

Iniziò la vera e propria corsa alla “tecnologia ferroviaria”.

Un altro studio fu proprio l’aumento della potenza delle locomotive, per poter trainare più carrozze….

….Alt! Un attimo.

Il nome “carrozza” deriva proprio dal nome delle carrozze trainate da cavalli che, all’epoca, furono modificate e dotate di ruote ferroviarie, trasformandole così in “carrozze ferroviarie”.

Già nel 1700 venivano denominate “carrozze” i mezzi per il trasporto di persone e “carri” quelli per il trasporto di “cose”.

Abbiamo quindi, ovviamente intuito, anche il “carro ferroviario”. O meglio….. l’odierno carro merci. Scusate la divagazione, ma penso non sia mai un a perdita di tempo spiegare le cose.

Ritorniamo a noi ed ai primi treni…

L’aumento di richiesta sottintendeva l’aumento del numero delle carrozze da trainare, quindi l’aumento della potenza trattiva delle locomotive. La conseguenza era quella del maggior peso della locomotiva stessa, in quanto installante una caldaia più grande per sviluppare maggior quantità di vapore..

I binari, però, non sopportavano ciò. All’epoca sopportavano al massimo 8-10 tonnellate asse. Solo verso il 1870 iniziarono a sopportare “addirittura” 12,5 tonnellate asse …..

Il peso doveva essere distribuito meglio.

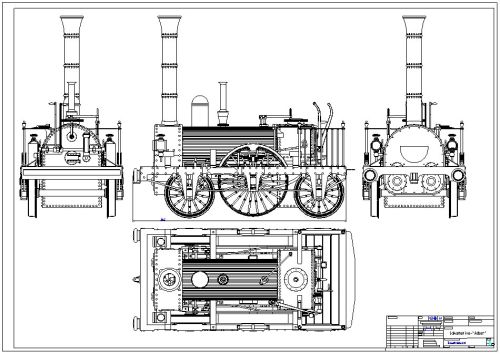

Si studiò quindi un diverso rodiggio, avveniristico, 1A1, ovvero un asse folle, una ruota grande motrice, ed un asse folle, come la prima locomotiva che circolò in Germania nel 1835: La “Adler”, oppure la nostra “Vesuvio”, prima locomotiva che circolò in Italia, sulla Napoli – Portici, il 03 Ottobre 1839.

(ricordo che la seconda fu la “Londridge” (qualche ora più tardi) e la terza, in ordine di entrata in servizio, fu la “Bayard”, cinquantanove giorni dopo l’inaugurazione della linea ferroviaria, il 01 Dicembre 1839).

Immagine:

38,82 KB

Ma qual’era il problema?

Queste locomotive avevano 3 assi, scaricavano il peso in maniera meglio distribuita - E’ vero!

Ma l’iscrizione in curva, senza deragliare, era impossibile. Non potevano “piegarsi”…. Oppure, un asse ruote, doveva “cedere” lateralmente rispetto il telaio in quanto “incastrato” fra i bordini nelle rotaie..

Il problema fu risolto eliminando il bordino della ruota motrice, creando il “passo rigido” fra gli assi a folle estremi, la ruota motrice centrale era di larghezza maggiorata per essere sempre a contatto con il binario, anche in curva.

Immagine:

164,19 KB

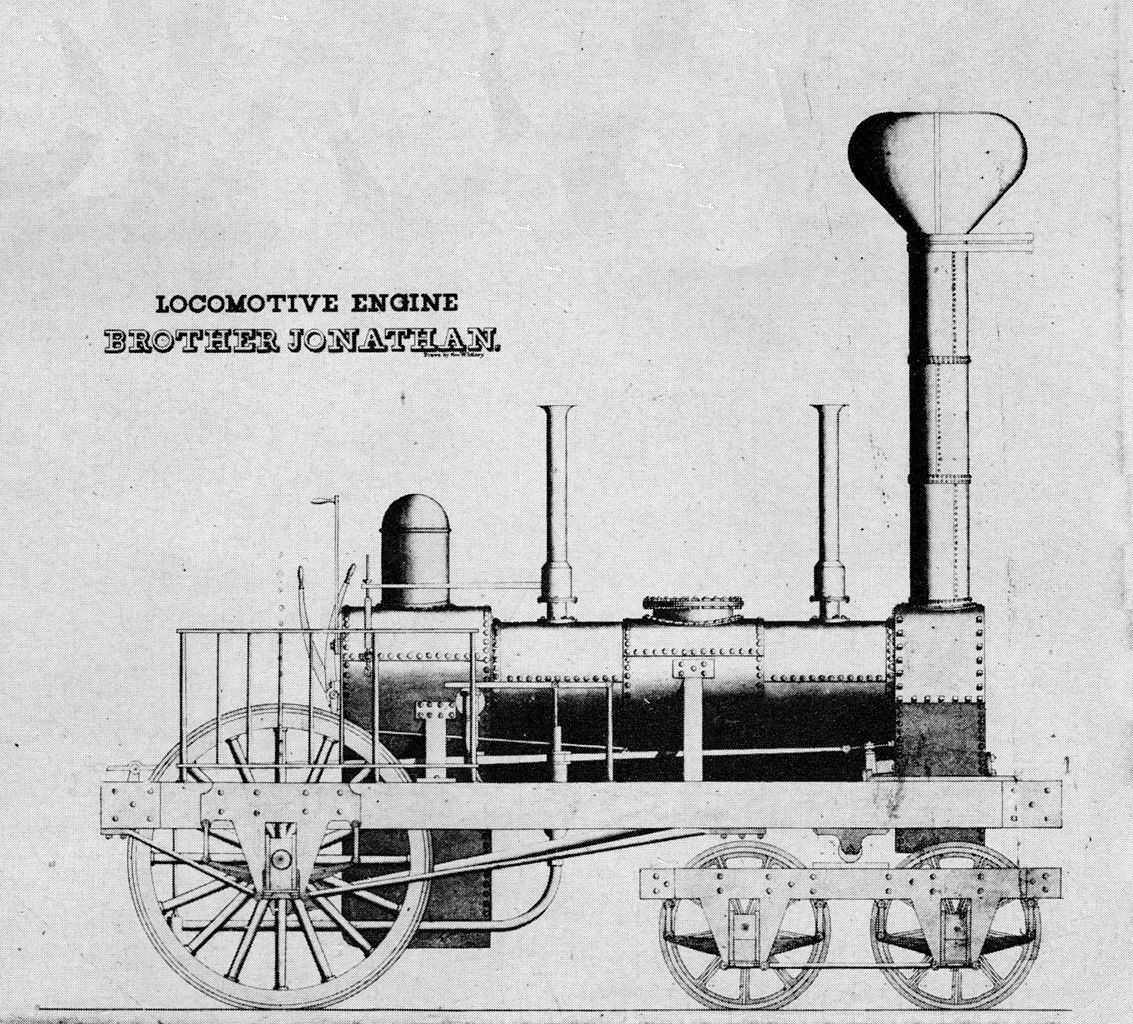

Già dal 1832 esisteva il carrello ferroviario, inventato dall’americano John B. Jarvis.

Si trattava di un vero e proprio carrello a 2 assi (pressappoco come quello attuale installato sulle carrozze, non tecnologicamente parlando) che supportava la parte anteriore della locomotiva. Così facendo il peso della stessa si divideva fra ruota motrice e perno carrello, cioè, il peso gravava al 50% sulla ruota motrice, divenendo aderente ed il 50% sul carrello, che divideva il peso su 2 assi. Tale carrello fu installato sulla locomotiva “Brother Jonathan” con rodiggio 2’A, costruita per la “Mohawk & Hudson Rail Road”, appunto nel 1832.

Immagine:

329,89 KB

Il peso aderente, però, rimaneva sempre molto “alleviato” dal carrello o dall’asse portante (che fosse anteriore o posteriore), la soluzione migliore, per aumentare il peso aderente, quindi la trazione, era il rodiggio “B”: Tutte le ruote della locomotiva erano motrici, implicitamente il peso aderente era totale, tutto “trainante”. Fu costruita pressappoco in quegli anni la locomotiva che divenne poi la 1400 SFAI, usata, dal 1860, nel cantiere degli scavi del traforo ferroviario del Frejus, locomotiva divenuta poi Gr 800¹ FS (Gr 8001 ma è meglio leggere la sua storia qui, se v’interessa). (http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14059)

Ben presto ci si accorse che il problema non era risolto. Si riproponeva la “poca distribuzione” del peso, servivano più assi per avere più potenza caldaia.

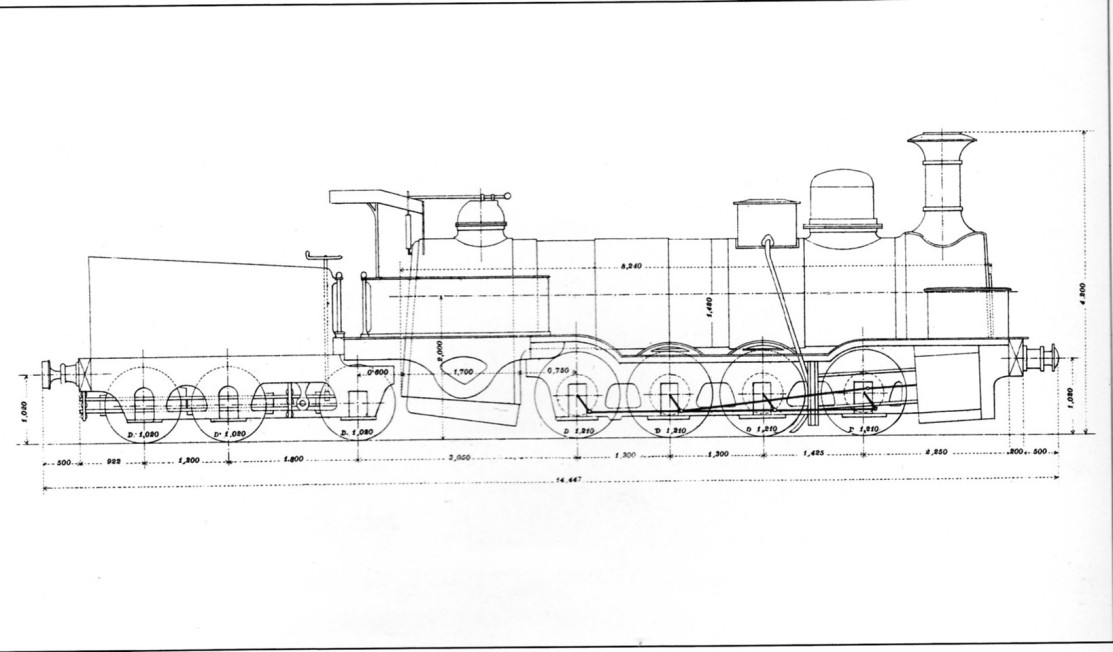

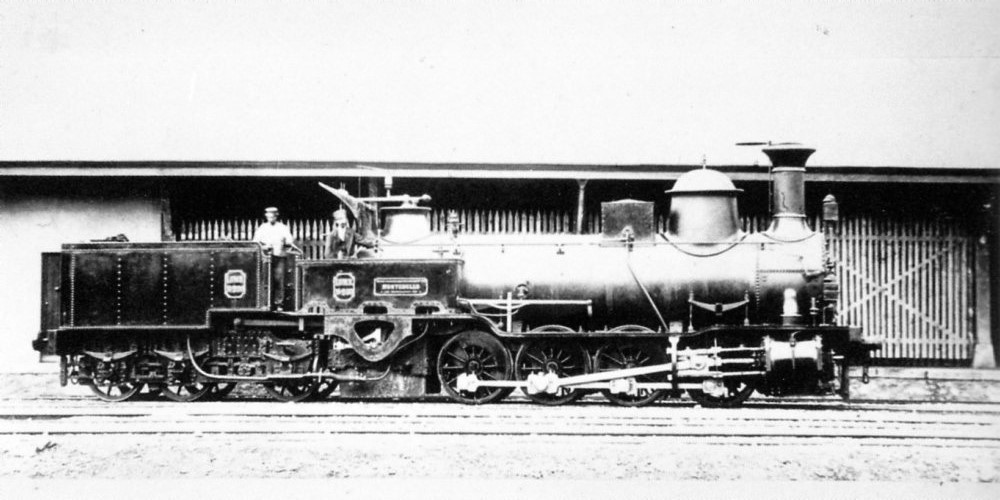

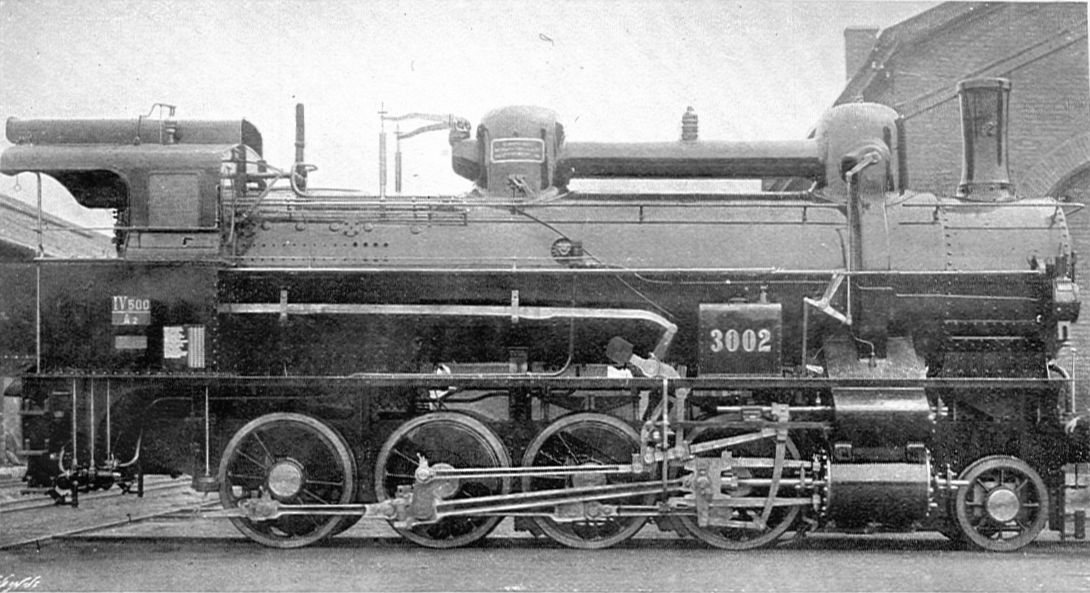

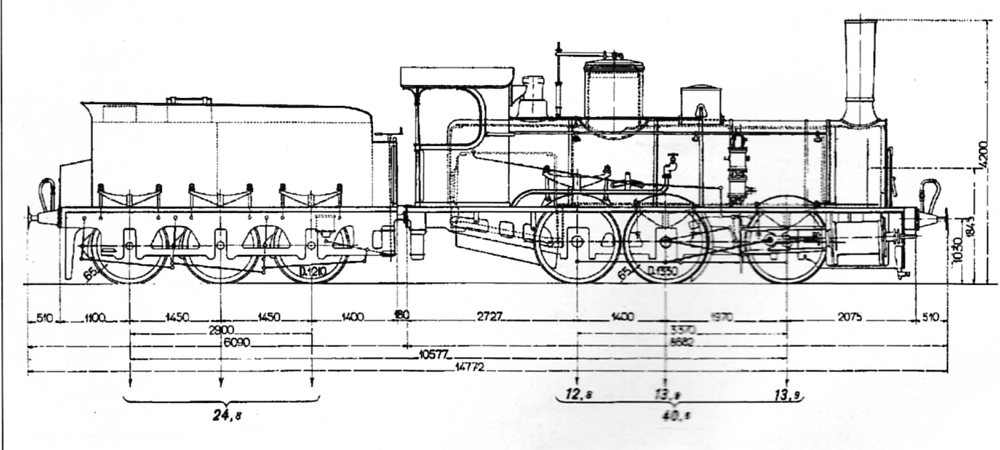

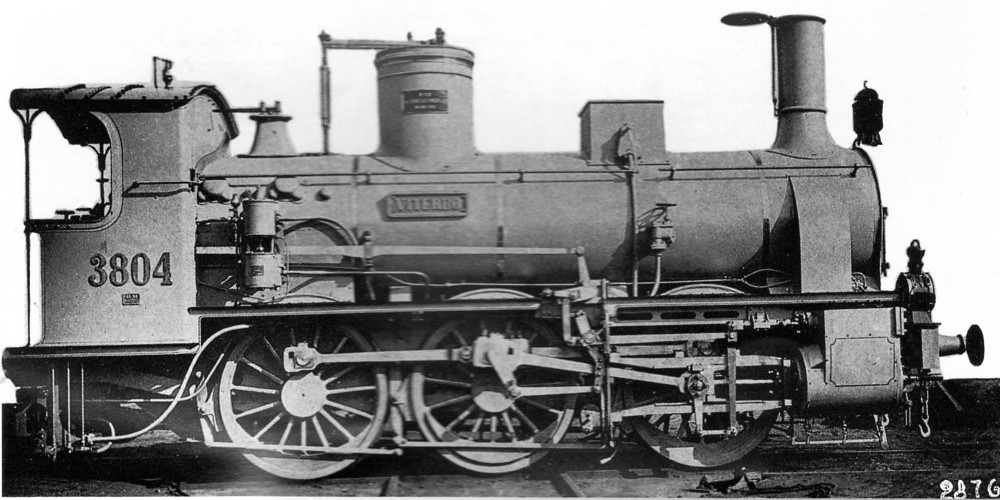

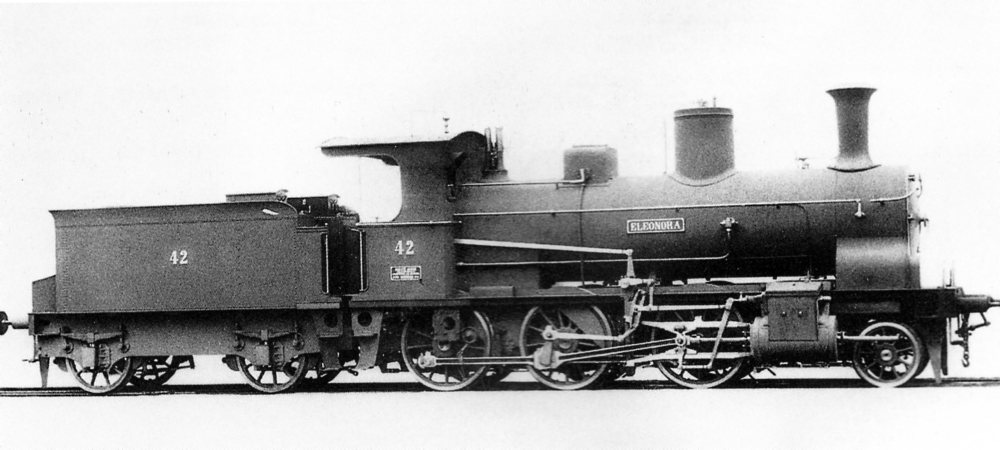

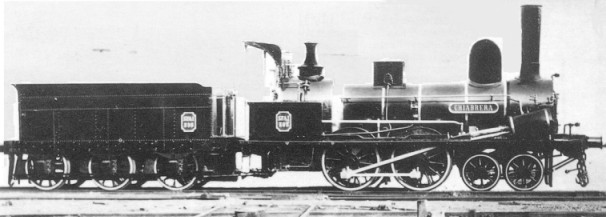

Fu nel 1853 che l’amministrazione delle Ferrovie dello Stato Piemontese ordinò alla Cockerill la costruzione di 12 locomotive a rodiggio 2’B, prendendo ad esempio le già presenti locomotive americane di tipo “Norris” di una Compagnia di Philadelphia in uso alle Strade Ferrate Toscane. Avevano 2 assi accoppiati ed un carrello a 2 assi di tipo “Jarvis” che alleggeriva il peso assiale anteriore.

Furono le prime locomotive in Italia ad installare un carrello anteriore a 2 assi. Queste locomotive ebbero travagliata vita. Da subito immatricolate da 51 a 59 FSP le prime 9 locomotive consegnate e da 148 a 150 le ultime 3, consegnate nel 1860. Nel 1861, con l’Unità d’Italia, le Ferrovie dello Stato Piemontese confluirono nella Società Generale delle Strade Ferrate Romane e le nostre locomotive mantennero lo stesso numero d’immatricolazione. Nel 1865, con la costituzione dalla Società delle Ferrovie dell’Alta Italia vennero reimmatricolate dalla 389 a 400 SFAI, ma solo per un ventennio, in quanto nel 1885 la SFAI venne scorporata e le locomotive andarono a far parte della Rete Mediterranea, che le reimmatricolò di nuovo 2001 – 2012 RM. All’atto del riscatto delle Ferrovie dello Stato (FS), nel 1905, le locomotive, ormai in parte già radiate, solo 6 erano ancora in servizio, vennero immatricolate come Gruppo 499 come Gr 4991-4996.

Immagine:

35,93 KB

<font color="red">(Gr 499)</font id="red">

Trovo giusto parlare della storia di un gruppo di locomotive ed esaurirlo, ma torniamo alla metà del 1800. C’è ancora tanto da raccontare. Perdersi in questi meandri fa perdere solo il filo logico del discorso.

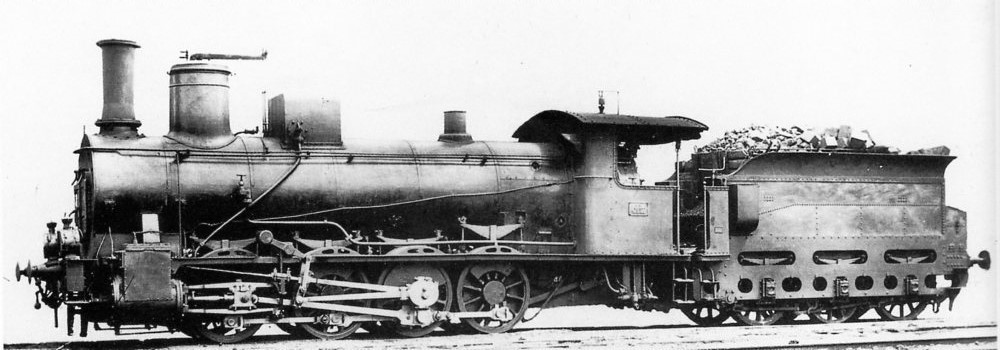

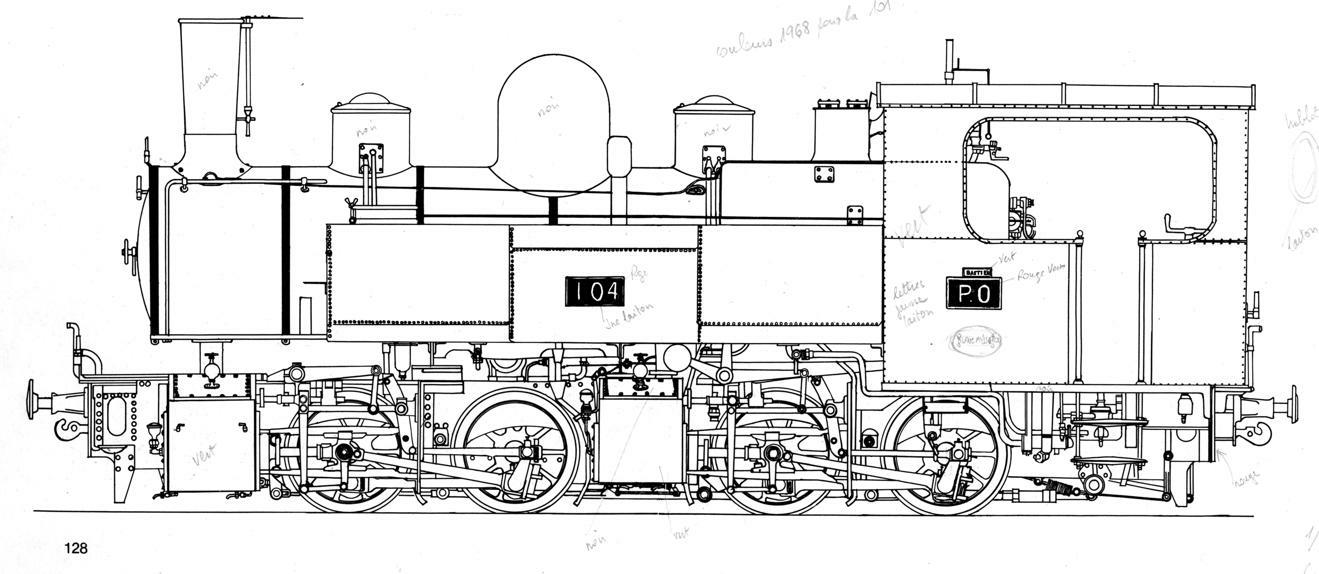

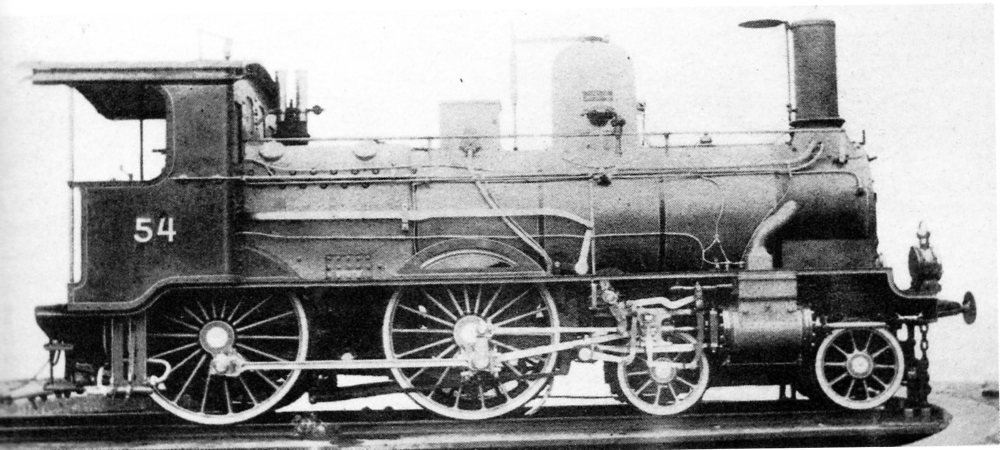

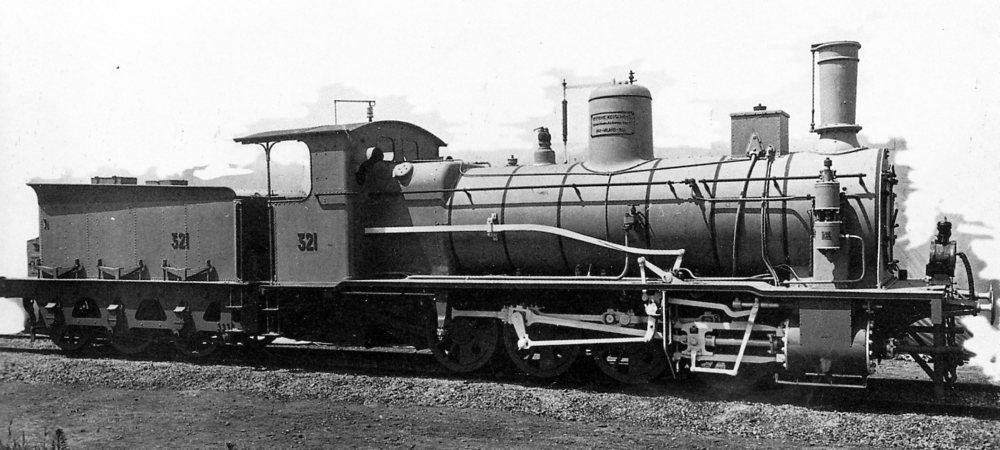

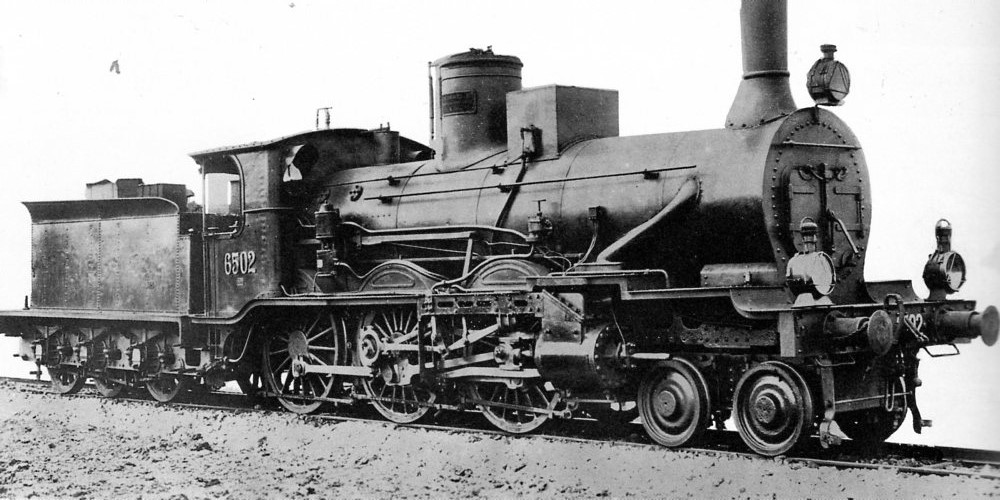

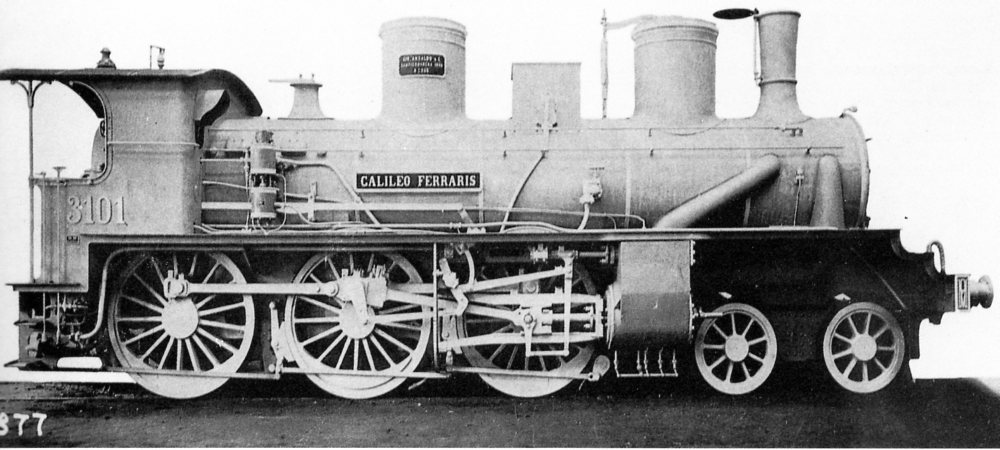

Una vera e propria svolta, pressappoco nello stesso periodo, vi fu allorquando i francesi progettarono la prima locomotiva a rodiggio C. Era una locomotiva di tipo Bourbonnais (questo tipo di locomotive venne così denominato, sembrerebbe, in onore all’antica provincia francese. Erano locomotive che avevano: Rodiggio “C”, tender separato a 3 assi e distribuzione interna di tipo Stephenson). La ruota centrale aveva il bordino molto ridotto, per potersi muovere lateralmente in curva senza uscire dalla rotaia. Le Grandi Reti ferroviarie italiane; SFAI (Società per le Ferrovie dell’Alta Italia), RM (Rete Mediterranea), RA (Rete Adriatica) ed RS (Rete Sicula) ne commissionarono la costruzione di 394 esemplari, poi confluiti, nel 1905, nel Gruppo 215 FS.

Immagine:

11,63 KB

(In questa discussione la storia della più “vecchia” Bourbonnais italiana ancora esistente, la Gr 290 FS: : http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13890 )

Fino ad allora tutte le locomotive avevano la distribuzione vapore con sistema dell’inventore: Stephenson, ovvero con eccentrici che ruotavano sfasati rispetto al centro di rotazione del perno, per comandare, tramite bielle, l’iniezione di vapore ai cilindri e lo scappamento.

Fu Sir Daniel Gooch, nel 1843, a progettare ed inventare i cassetti di iniezione, con comando simultaneo dell’iniezione e parallelamente lo scappamento vapore, convogliandolo alla camera fumi per facilitare anche il “tiraggio” caldaia. Il sistema di distribuzione per quanto identico nel biellismo al sistema “Stephenson” venne denominato “distribuzione Gooch”, ma ci vollero ancora alcuni anni prima che venisse introdotto ed utilizzato dai costruttori.

Immagine:

12,5 KB

<font color="red">(Primo piano distribuzione Gooch)</font id="red">

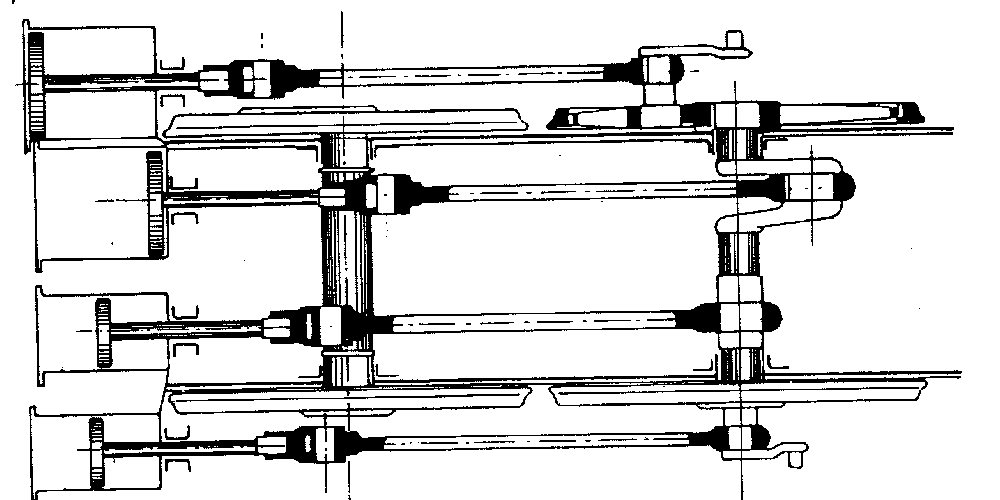

Nel 1844 l’ingegnere belga Egide Walschaerts riuscì a semplificare la distribuzione vapore, togliendo gli eccentrici Stephenson ed utilizzando la classica “biella e manovella”, agendo con anticipo rispetto la posizione del giunto a croce, inserendo la biella di precessione ed il glifo cavo per il comando dei cassetti, al posto del doppio eccentrico. La valvola d’iniezione, a cassetto cilindrico, comandava in simultanea anche lo scappamento vapore.

L’invenzione da subito non prese piede, ci vollero ancora 5 anni, quando nel 1849 l’ingegnere tedesco Edmund Heusinger von Waldegg presentò lo stesso sistema di alimentazione brevettandolo.

Seguì un periodo di “discussioni”, di ciò quasi nulla è riportato dagli scritti. Quello che è certo è che il sistema viene chiamato “Heusinger” solo in Germania e “Walschaerts” nel resto del mondo. Viene dato come Brevetto Heusinger, concepito in parallelo, ma in ritardo di cinque anni rispetto l’invenzione di Walschaerts. (Una sorta di discussione pari a quella fra Marconi e Bell per l’invenzione del telefono). Ma passarono ancora molti anni prima di vederlo installato “di serie” in Italia.

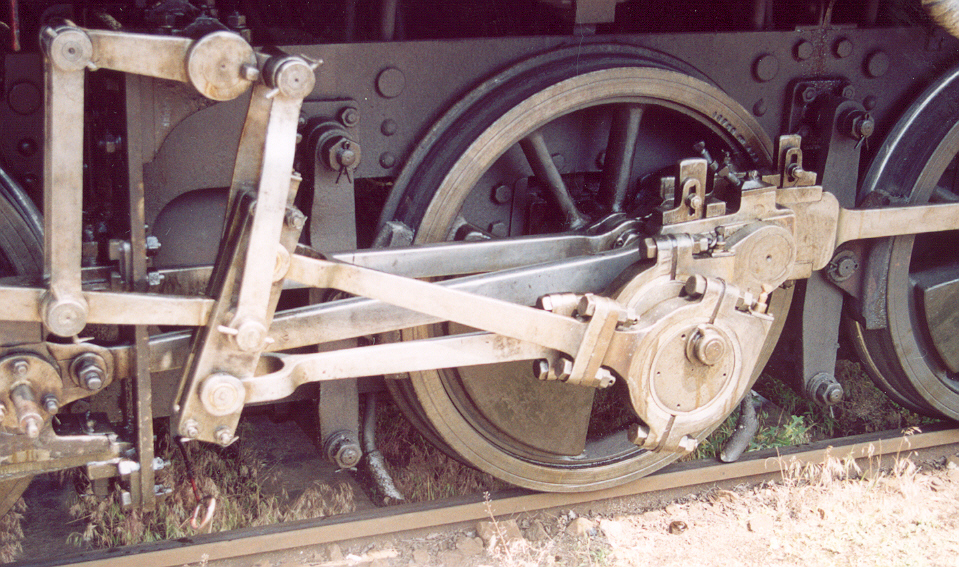

Immagine:

62,93 KB

<font color="red">(Sistema di distribuzione Walschaerts)</font id="red">

Nel 1855 l’ingegner Alexander Allan pensò di migliorare ulteriormente la distribuzione vapore, semplificando il cinematismo di movimento dei cassetti, traendo ciò che c’era di meglio fra le distribuzioni Stephenson e Gooch. Ne risultò un sistema molto meno oneroso nella costruzione, quindi utilizzato da molti costruttori, soprattutto europei continentali (Italia, Germania, Austria, Francia e Svizzera).

Immagine:

521,36 KB

<font color="red">(Distribuzione Allan)</font id="red">

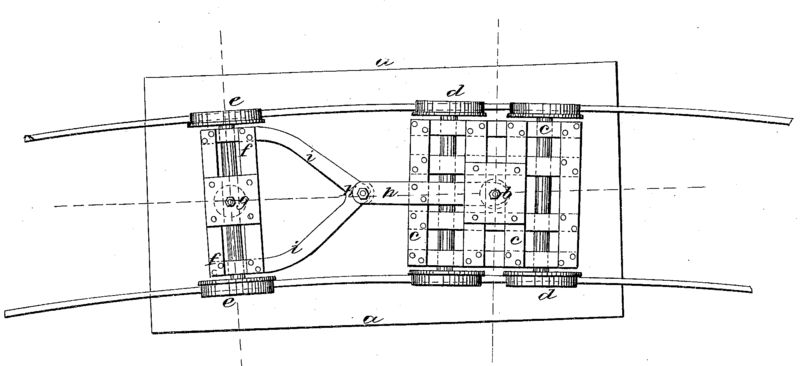

Nel 1857 l’americano Levi Bissel inventò e brevettò il famoso carrello Bissel. Carrello che traslava lateralmente con snodo, mantenendo la locomotiva centrata sui binari.

Immagine:

40,12 KB

<font color="red">(Schema del carrello Bissel)</font id="red">

Tale carrello non trovò subito il plauso degli ingegneri europei. In Europa si cercava ancora peso trattivo e potenza. Non c’erano vaste e “piane” praterie da attraversare. Solo irti Appennini con rampe da “freeclimber” da scavalcare.

La tecnologia ferroviaria stava facendo passi da gigante, ogni amministrazione ferroviaria iniziò ad avere uffici di progettazione e studio delle tecnologie. In poco meno di un trentennio la locomotiva aveva più che triplicato la sua potenza, potendo trainare treni lunghi il doppio. Ma era solo “l’alba” della tecnologia ferroviaria. Era stato inventato il carrello di supporto, si avevano accoppiato 3 ruote motrici, vi erano diversi sistemi di iniezione vapore, la locomotiva diveniva sempre più complessa e potente.

Grazie per l'attenzione.

FINE 1^ parte