Infatti, questa locomotiva arrivo a "creare" 3 gruppi distinti di locomotive, per ritornare a formarne uno solo, ma in 4 diverse versioni.

Premessa

L’ostico problema della costruzione delle ferrovie italiane, già dalla metà del XIX secolo, fu il valico degli Appennini.

A differenza delle Alpi, composte in gran parte da materiali granitici, gli Appennini sono composti da terreni prevalentemente argillosi, franosi, poco compatti e molto friabili, che si sviluppano in strette e frastagliate valli. Ma in pochi chilometri,da valle, si doveva valicare il picco; salite e livellette molto ripide, ma anche molto corte.

Tutto ciò portò i progettisti a costruire linee ferroviarie molto acclivi e serpeggianti, benché non vi fossero altissime vette da valicare, ma la loro costruzione richiese comunque immani opere di rinforzo e contenimento della sede ed i lati della ferrovia considerando l’impossibilità, molto spesso, (considerati i mezzi dell’epoca) di scavare gallerie.

Come spiegai nella “Storia della ferrovia del Brennero” ( http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12088 ), le locomotive, fino verso la fine del XIX secolo non potevano avere più di 3 assi motore accoppiati, a causa del passo rigido creato dalle bielle, che legavano assieme le ruote motrici, con le ruote centrali dotate di bordini ridotti per iscriversi in curva. Ciò limitava, quindi, il peso assiale, che non poteva superare il massimo consentito dall’armamento.

La svolta la si ebbe nel 1887 con l’invenzione, dell’Ing. Karl Gölsdorf, per conto delle KKStB, dello snodo delle bielle motrici. Questa fantastica invenzione dava modo alle ruote motrici di poter traslare lateralmente, spostando e disassando fra loro le bielle, potendo così inscriversi in curve molto più strette, potendo così aggiungere alla locomotiva assi accoppiati, di conseguenza aumentare implicitamente il peso della locomotiva, mantenendo invariato il peso assiale. La prima locomotiva che installò tale sistema fu la “Rh 170 KKStB”, divenendo così la prima locomotiva espressamente da valico (operò appunto sul valico del Brennero fra Bolzano ed Innsbruck)

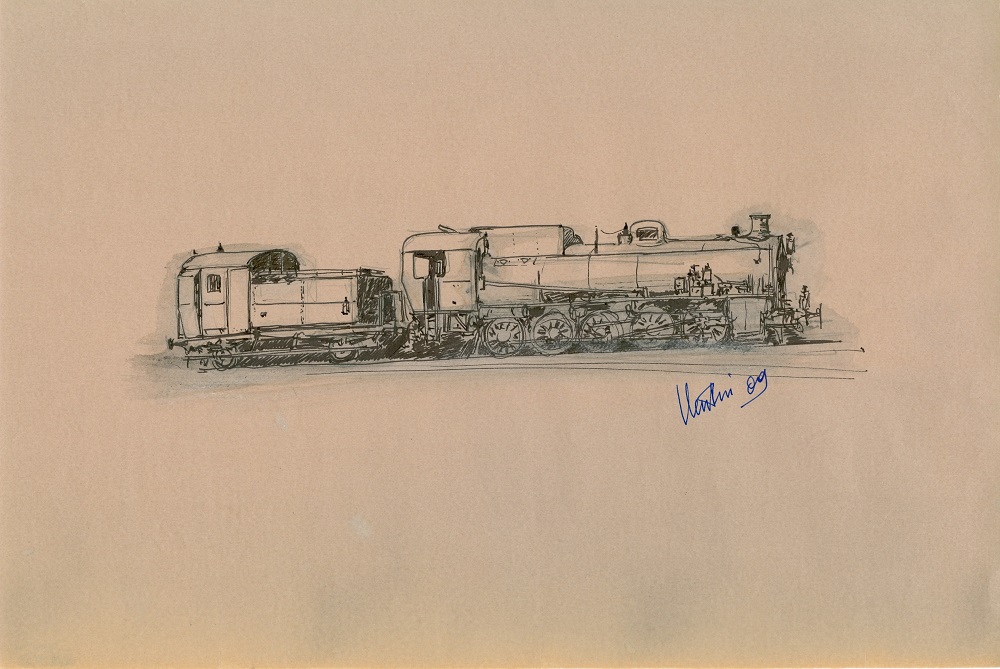

Immagine:

165,26 KB

<font color="red">(locomotiva Rh 170 KKStB)</font id="red">

Tale invenzione aprì le porte a migliaia di progetti, che videro la luce, già nei primi anni del 1900, da parte degli austro-ungarici, ma anche di tedeschi, svizzeri ed italiani, che non rimasero a “dormire”...

Come ho accennato all’inizio, l’Italia è interamente tagliata in due, dalla Liguria alla Calabria, dagli Appennini. Era quindi indispensabile la costruzione di locomotive da valico.

Fu la “RA” (Rete Adriatica) che, sul finire del XIX secolo, iniziò a progettare una locomotiva da valico, a rodiggio “Consolidation” (1’D), che seguiva (o forse copiava) il progetto delle 170 KKStB, con motore “Compound” (4 cilindri a doppia espansione) a sistema Plancher, copiando il progetto del motore della locomotiva “Gr 500 RA - 5001-5031” (Poi Gr 670 FS, le cosiddette “Mucche”), che sarebbe andata a creare il gruppo “460 RA”.Progetto che purtroppo rimase incompiuto.

La locomotiva

Con la statalizzazione di numerose ferrovie private, nel 1905, nacquero le FS.

Fu verso la fine del 1906 che “L’Ufficio Studi FS” di Firenze riprese il progetto abbandonato della “GR 460 RA” e lavorandoci sopra ne uscirono gli studi per due diverse locomotive: la “Gr 730 FS” (a rodiggio 1’D), che seguì la falsa riga del progetto della Gr 460, ed una più “grande”, a rodiggio E, classificata “Gr 470 FS”. Progetto che anticipò di un paio d’anni quello austriaco delle Rh 80 KKStB (poi Gr 476 FS dal 1918).

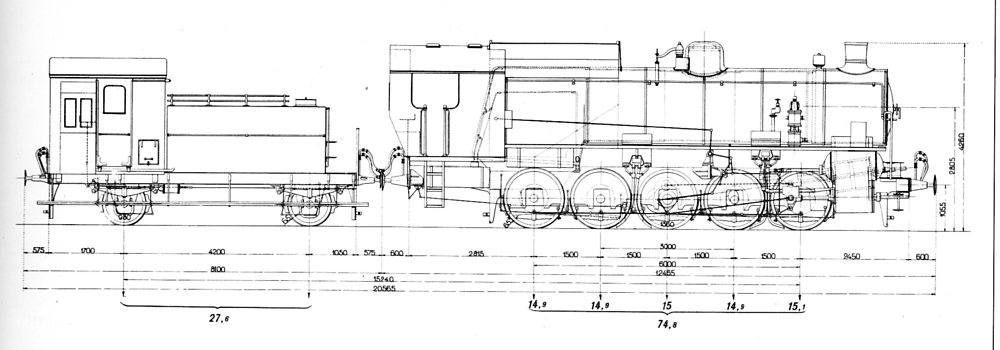

Immagine:

64,94 KB

Cinque assi accoppiati, di diametro piccolo (1370 mm), alimentati da una caldaia a vapore saturo, con motore a 4 cilindri a doppia espansione - sistema Plancher, ovvero i 2 cilindri ad alta pressione sul lato sinistro della locomotiva (Uno esterno ed uno interno al telaio) ed i due cilindri a bassa pressione sul lato destro della locomotiva (sempre uno interno ed uno esterno). Per aumentare ulteriormente la massa aderente la carbonaia venne installata sopra alla caldaia, anziché sopra al tender, e scendeva sul lato sinistro della cabina, portando così il peso in servizio a 74.800 Kg.

La distribuzione del vapore era a sistema Walschaerts, a doppio comando. Ovvero, i due cinematismi di comando AP e BP (Alta Pressione e Bassa Pressione) avevano comandi separati in modo che il macchinista potesse ottenere la regolazione di una giusta ripartizione del vapore, in gradi, a seconda del tipo di linea o alla velocità da mantenere in base al peso rimorchiato.

L’estetica, a causa della carbonaia posta sulla caldaia, la rendeva riconoscibile anche da lontano. Unica anche la sagoma del tender che, non avendo la carbonaia, solamente la cisterna acqua, fu dotato di un vano bagagliaio e poteva essere agganciato alla locomotiva sia dal lato cabina che dal lato cisterna.

Ciò rendeva ancor più unico il profilo locomotiva.

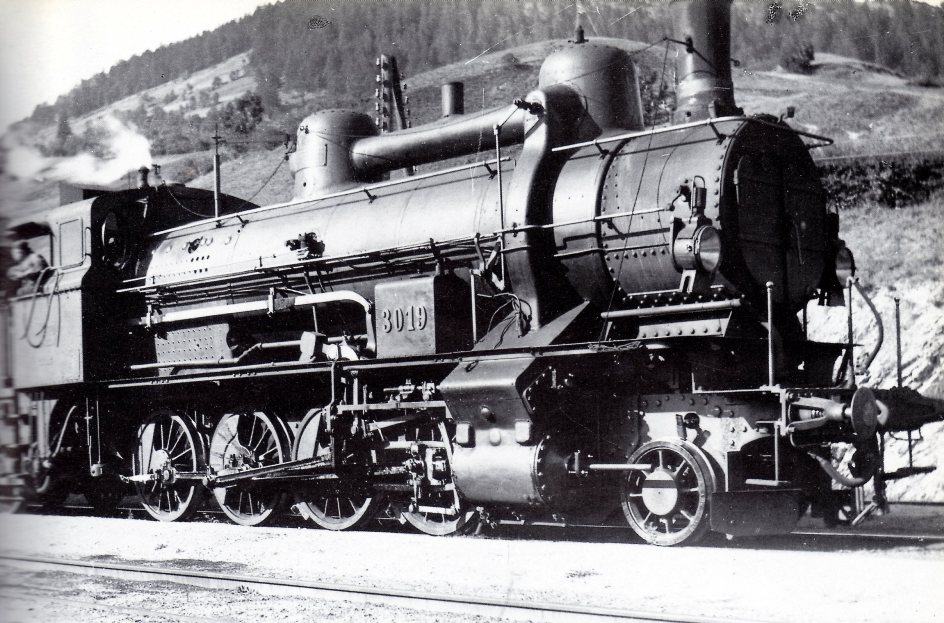

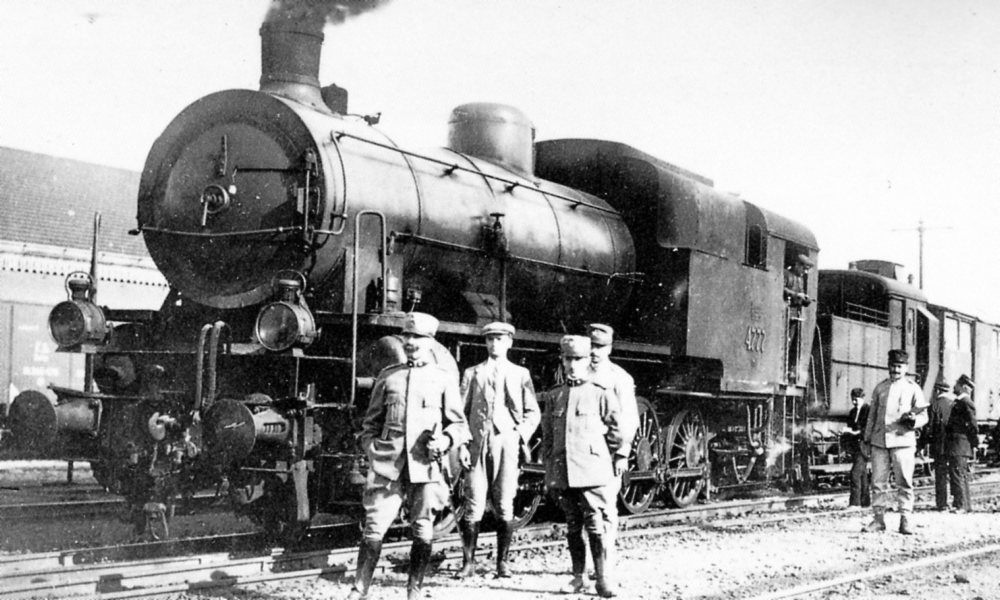

Immagine:

78,8 KB

<font color="red">(Gr 470-001 con marcatura originale; ovvero 4701 FS)

</font id="red">

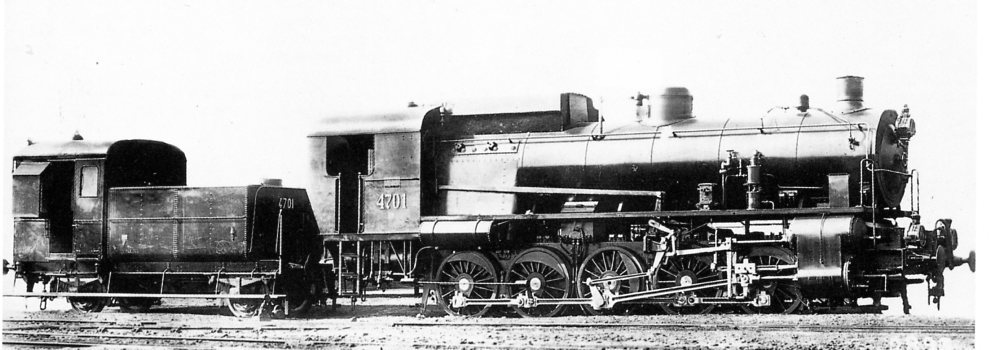

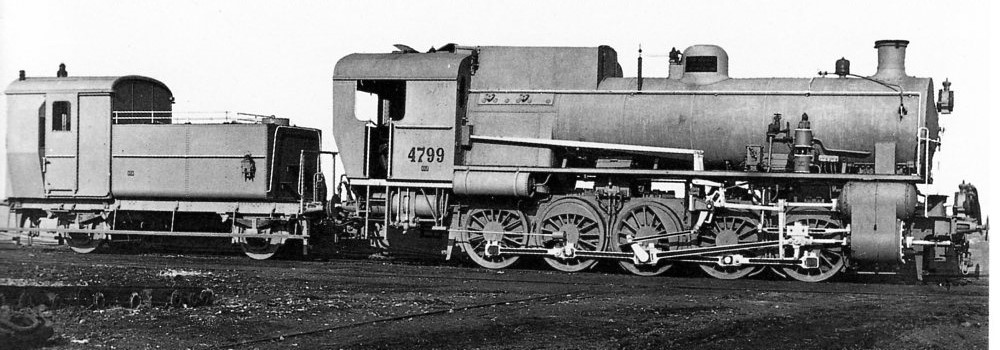

Immagine:

132,87 KB

<font color="red">(Gr 470-099 con marcatura originale; ovvero 4799 FS)

</font id="red">

La cabina era chiusa posteriormente, non essendo necessario l’accesso al tender da parte del personale di macchina (il carbone lo si prelevava da un portello situato sul lato sinistro del focolare), ma anche per un motivo molto più importante; La locomotiva poteva agganciare il tender anche dal lato “camera fumi” in quanto i tubi di alimentazione acqua caldaia erano presenti in entrambe le testate della locomotiva. Questa soluzione fece si che la locomotiva non avesse necessità di essere girata su piattaforme arrivata al capolinea. Bastava solamente riportare il tender in “seconda posizione”, manovrando fra i deviatoi. Inoltre, secondo una disposizione dell’epoca, che imponeva la presenza di un carro scudo dopo la locomotiva (normalmente un bagagliaio), con il “tender-bagagliaio” si potè aggirare la disposizione, tutto a vantaggio del peso trainato, che poté aumentare di circa 10-15 tonnellate.

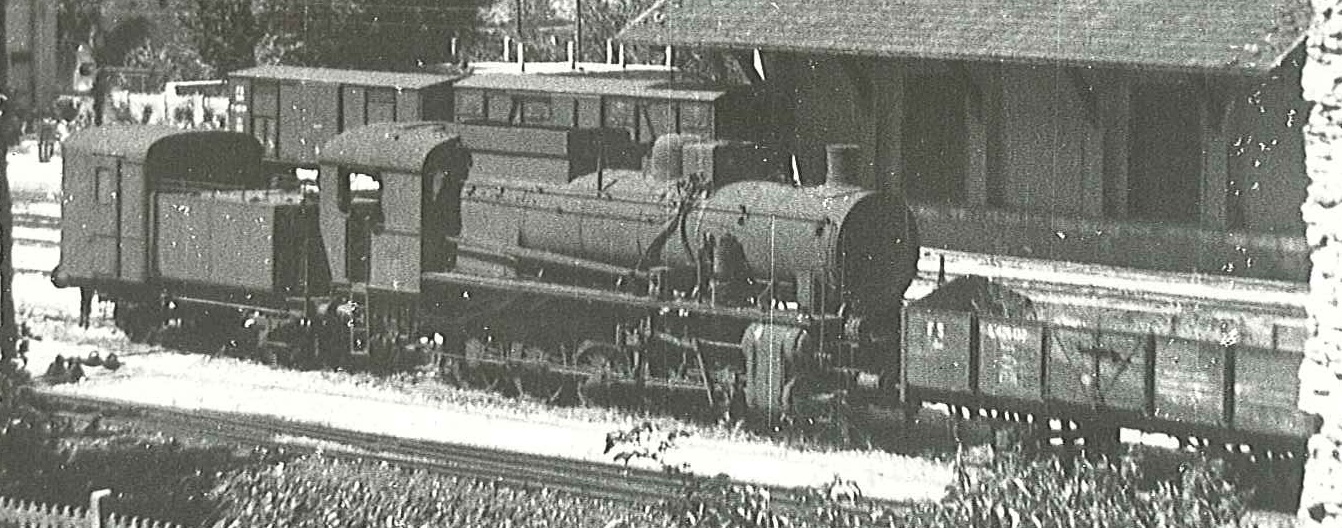

Immagine:

122,28 KB

<font color="red">(Gr 470-120 al traino di un convoglio con ltender agganciato dal lato "bagagliaio" dalla parte della camera fumi)</font id="red">

La cabina chiusa, però, fece si che i macchinisti in servizio su tali locomotive arrivassero a chiamarle “forni crematori”, per i comprensibili problemi di smaltimento calore all’interno della cabina.

I primi collaudi vennero eseguiti sul valico della Porrettana (allora l’unica via di collegamento fra nord e sud del Paese) ove, fra Pistoia e Pracchia (tratto più acclive), la locomotiva, fu in grado di trainare treni da 220 tonnellate ad una velocità fra i 35 ed 40 Km/h. Un peso quasi doppio ed una velocità di molto superiore alle Gr 420 e Gr 451 del deposito di Pistoia, che fino ad allora operavano su quelle rampe.

Ovviamente fu un successo su ogni fronte e già nel 1907 vennero consegnate 40 locomotive per arrivare a 143 unità nel 1911.

Immagine:

8,59 KB

<font color="red">(Stazione di Piteccio - Secondo decennio del XX sec.)</font id="red">

Le prime locomotive consegnate vennero assegnate al deposito di Rivarolo Ligure, per andare in servizio sulle linee dei Giovi; la vecchia tratta “Pontedecimo-Busalla”, con le famose rampe da 35% e la nuova tratta, via Mignanego, con livellette del 16%.

Da prima affiancarono, ma poi, via-via sostituirono, le GR 420, Gr 450 e Gr 750 da tempo assegnate al deposito ligure (locomotive costruite fra il 1870 ed il 1899). Trainarono pesanti treni, in servizio regolare, sulle linee dei Giovi, sulla Porrettana, sulla Torino-Modane e per qualche tempo anche sulla linea del Brennero, che, dopo l’armistizio di Villa Giusti (03/11/1918), era passata sotto il controllo FS fino al valico.

L’unico esemplare ancora esistente è la Gr 470-092 (FS 4792 secondo la numerazione originale), esposto al museo della Scienza e della Tecnica di Milano.

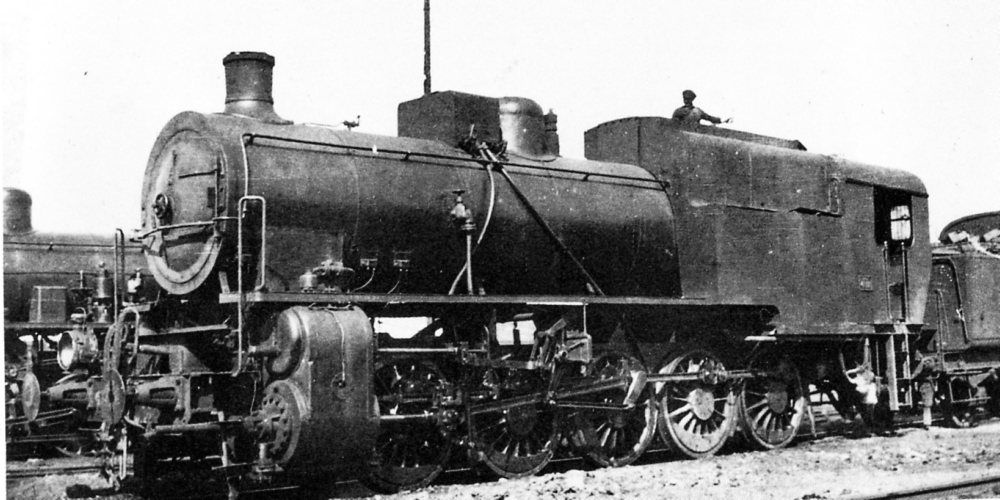

Immagine:

139,95 KB

<font color="red">(Gr 470-077 vista dal lato "carbonaia- cilindri AP").

</font id="red">

Immagine:

348,31 KB

<font color="red">(Non meglio identificata Gr 470 in accantonamento)

</font id="red">

Già dal 1907, le Fs iniziarono gli studi, seguiti da brillanti risultati, sull’alimentazione a vapore surriscaldato, sulle locomotive GR 640, le prime macchine che installarono tale sistema di alimentazione. L’azienda statale voleva non solo costruire nuove locomotive più performanti, ma arrivare anche alla modifica di macchine già esistenti ed in servizio. Le macchine più significative che potevano essere modificate erano le Gr 680 e le Gr 470, già dotate di motore compound a 4 cilindri e molto valide sotto il profilo meccanico. Avrebbero potuto ulteriormente migliorare con l’alimentazione a vapore surriscaldato. Il motore Plancher non necessitava di modifiche, così come i distributori, fin dalla costruzione di tipo cilindrico.

Le prime a subire la modifica furono la Gr 680-150 e 151 (68150 e 68151) e la Gr 470-143 (47143), le ultime costruite del loro gruppo. Ovviamente le Gr 680… fanno parte di un'altra storia…. Che forse un giorno racconterò, ma non in questa discussione. Vi parlerò ovviamente solo delle Gr 470.

La modifica in Gr 471 e Gr 472

Le locomotive del gruppo Gr 470 erano dotate di una caldaia con 264 tubi bollitori di diametro 52x47 mm (diametro esterno x diametro interno del tubo in millimetri). La modifica consisteva nell’installazione di un surriscaldatore di tipo Schmidt, ovvero, formata da 159 tubi bollitori da 52x47 mm e da 21 tubi bollitori da 133x125 mm, ognuno dei quali che conteneva uno dei 21 elementi a quattro passi del surriscaldatore. Purtroppo il termine dei lavori sfumò, il surriscaldatore Schmidt per questa locomotiva venne installato sulla Gr 680-150, ragion per cui la 470-143 venne consegnata, in ritardo (nel 1911), a vapore saturo.

La Prima guerra Mondiale congelò tutto, lasciando in sospeso ogni studio. Nel 1918, con l’armistizio, le FS ritornarono a “fermentare”, riprendendo il discorso “vapore surriscaldato” da installare sulle locomotive del gruppo 470, animati anche dai successi ottenuti, già dal 1912, dalla Gr 685.

Mettendo in campo anche le esperienze acquisite dalla costruzione di altre locomotive, venne rivisto il progetto della caldaia, volendo applicare il surriscaldatore cosiddetto “a tubi piccoli” come quello installato sulle GR 880.

La nuova caldaia venne pertanto dotata di 100 tubi bollitori da 51x47 mm e 96 tubi surriscaldatori da 70x64 mm, contenenti i 48 elementi doppi del surriscaldatore Schmidt.

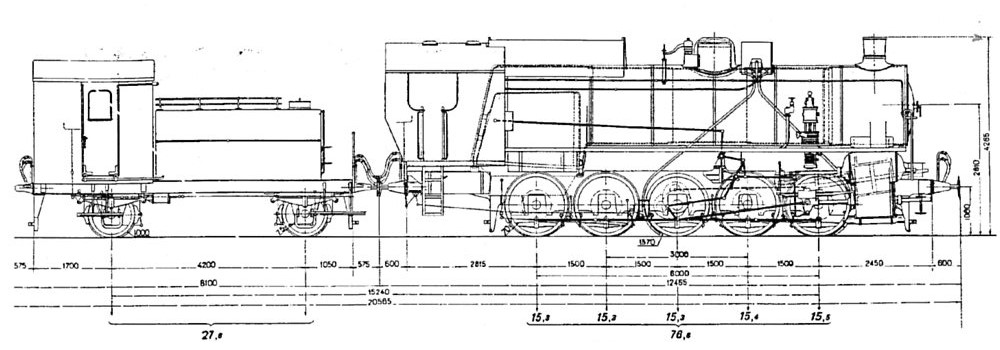

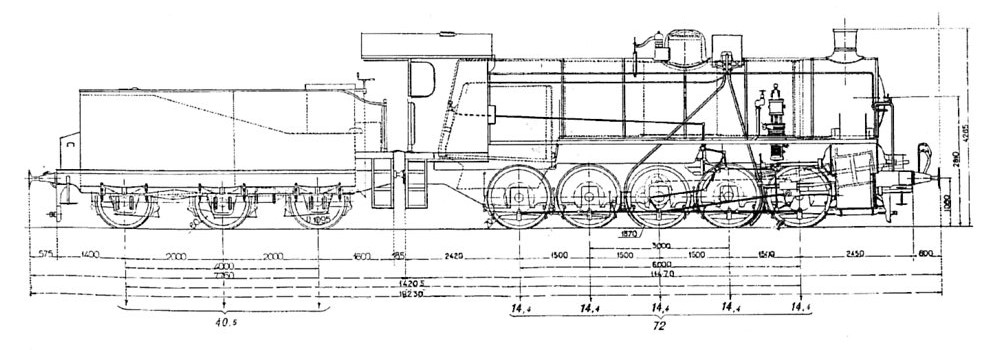

Immagine:

111,78 KB

<font color="red">(Disegno di una Gr 471. Si noti la presenza della sabbiera davanti al duomo, monmtata in precedenza sotto i praticabili)</font id="red">

La modifica venne applicata a 105 delle 143 locomotive in questione, che vennero reimmatricolate GR 471, conservando il numero di servizio originale.

Immagine:

106,53 KB

<font color="red">(Gr 471-021. Notare il tender agganciato dal lato cabina)</font id="red">

Alla locomotiva 470-030 venne sostituito anche il gruppo cilindri, che prevedeva il modulo AP (Alta Pressione) di diametro maggiorato, da 375 a 400 mm.

Questa locomotiva venne reimmatricolata nel gruppo GR 472, mantenendo l’originale numero di servizio, ovvero: 030. Anche alcune altre 24 locomotive ricevettero i cilindri maggiorati (24) ma fu una modifica eseguita per gradi, prima il surriscaldatore, poi i cilindri.

Immagine:

104,26 KB

<font color="red">(Gr 472-030 vista dal lato carbonaia - cilindri AP)</font id="red">

Solo 11 locomotive ricevettero la modifica totale (surriscaldatore + cilindri AP maggiorati) immediatamente in contemporanea, le altre 13 unità divennero da prima Gr 471, ricevendo la sola modifica della caldaia con surriscaldatore e poi modificate in GR 472 con la sostituzione del gruppo cilindri, ciò fino al 1929.

Nel 1929 le FS decisero di assiemare i gruppi sotto l’unico gruppo GR 471 rinumerando le Gr 472 come Gr 471-200. L’installazione della nuova caldaia portò anche lo spostamento della sabbiera, che da sotto i praticabili fu portata nella consueta posizione sopra la caldaia,davanti al duomo.

Un'altra modifica, che però fu applicata solo ad alcune macchine, fu l’installazione della cabina unificata della Gr 740, aperta posteriormente (per buona pace dei macchinisti) che portò anche la sostituzione del tender-bagagliaio, con il più capiente 3’ T 15, alienato dalle locomotive Gr 290 destinate alla demolizione.

Immagine:

109,1 KB

Tale modifica portò all’eliminazione della carbonaia sul lato sinistro sopra alla caldaia, ma per riequilibrare la locomotiva furono necessari altri interventi. La caldaia fu arretrata di circa 30 cm, venne arretrato il compressore bistadio, il tubo lancia sabbia venne spostato dal primo al secondo asse accoppiato, tutto questo perché il peso della locomotiva, quindi la massa aderente, gravasse in modo equilibrato sulle ruote della stessa.

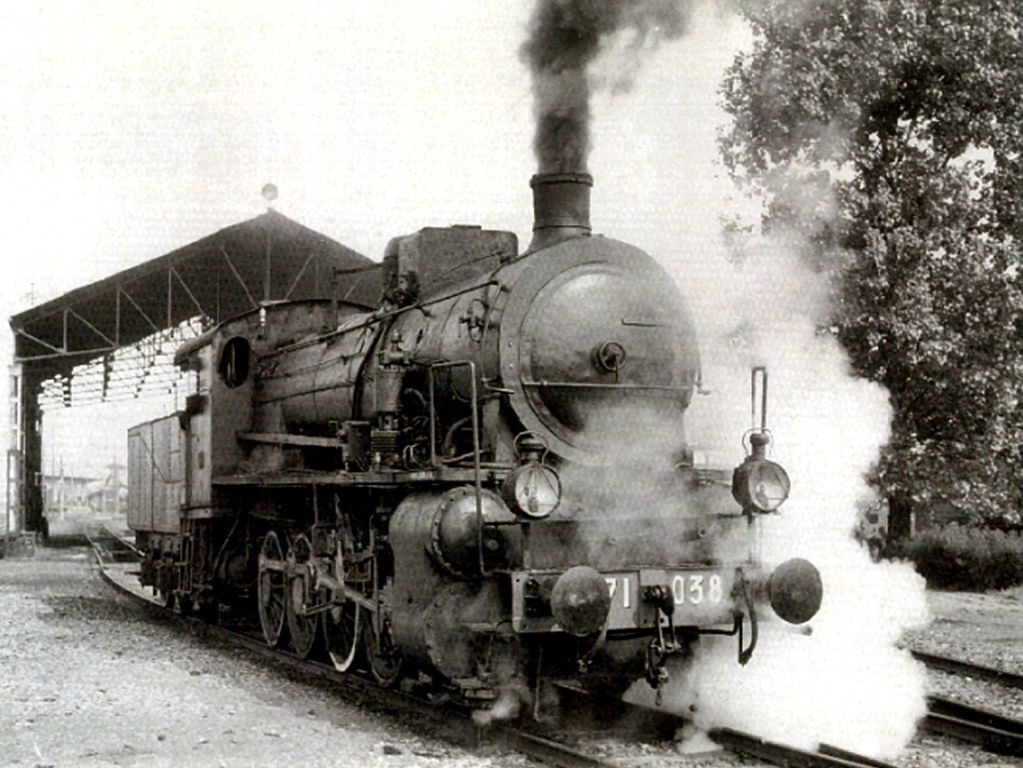

Immagine:

136,73 KB

<font color="red">(Gr 471-038 con cabina aperta e tender da 15 t)</font id="red">

Immagine:

131,51 KB

<font color="red">(Gr 471-247 con cabina aperta)</font id="red">

Verso la fine degli anni ’30, con la demolizione delle GR 730, si rese disponibile il tender 3’ T 20, dalla capacità di 20 mq d’acqua. Tender che già equipaggiò, in origine, le Gr 680.

Immagine:

109,44 KB

<font color="red">(Gr 471-233 con tender da 3' T 20)</font id="red">

Tutte le modifiche apportate alle macchine alterarono profondamente l’originale linea della locomotiva, fportandola a farla assomigliare, in un certo qual modo, alla GR 740.

La modifica del gruppo cilindri alle Gr 471-200 continuò fino al 1954.

23 unità della GR 471 mantennero la cabina originale chiusa, con carbonaia a sinistra, sopra la caldaia. Rimasero in servizio fino alla totale radiazione nel 1970.