Oggi, da adulto di 49 anni con un peso di circa 88 kg, se mi guardo indietro, vedo un bambino di 7 anni, magro e allampanato, che la nonna

paterna amorevolmente accompagnava con un panino in mano alla stazione FS di Chioggia.

Sarebbe esagerato dirvi che il sapore del prosciutto mi ricorda il particolare odore di nafta delle Aln 880, ma comunque dentro a quelle

"dondolanti" automotrici, e prima di loro nelle Aln 56, ho percorso decine di volte la tratta Rovigo-Chioggia e ritorno.

Per un lungo periodo di tempo infatti, mi sono chiesto perché l'odore di pesce, che a Chioggia è onnipresente, mi seguisse durante tutto il

viaggio fino a Rovigo.

Solo più tardi il Capostazione di Chioggia mi spiegò che quel siluro metallizzato piazzato sui binari, altro non era che un grande frigorifero

viaggiante.

Tutti gli amanti delle ferrovie, ma non solo loro, riconoscono che il viaggio vuol dire lasciare un luogo, ma anche ed inevitabilmente ritornarci.

Lasciare la propria casa ogni giorno, per recarsi in un luogo di lavoro, ci porta a ricreare un ambiente famigliare, di tipo domestico, all'interno

dei mezzi di trasporto.

Il treno, per la sua particolare struttura, si presta più di altri a divenire nel tempo (assieme alle navi, agli aerei ed infine alle automobili),

una sorta di surrogato della casa.

Per questo motivo i fermodellisti, e non i soli collezionisti di treni, ritengono indispensabile ricreare un'ambientazione, collocata in un preciso

momento storico, dove far viaggiare i loro modelli.

Per me, legato affettivamente al treno e professionalmente alla casa, è divenuto subito naturale dedicarmi, non tanto alla movimentazione dei

treni, ma alla loro collocazione ambientale ed alle architetture che rendono possibile il complesso funzionamento delle strade ferrate.

Perché un casello FS?

Nella mia attività di fermodellista, partita con la scala N per i soliti endemici problemi di spazio e passata poi definitivamente alla HO, ho

sempre cercato di curare la coerenza dei fabbricati e di tutte le altre attrezzature che corredano il mio semplice diorama, sistemato in una stanza

di casa.

Ho avuto comunque un grandissimo predecessore, al quale ho cercato di ispirarmi.

Nei primi anni settanta infatti, abitavo a cento metri di distanza da un allettante negozio, situato in via Buozzi a Rovigo, dove Enrico Milan,

sul marciapiede antistante aveva parcheggiato una locotender, e dietro le vetrine stava realizzando quello che negli anni è divenuto un incredibile

modello di riferimento per tutti i fermodellisti italiani.

Quel semplice diorama, ambientato nella campagna padana, con l'assoluto realismo del tracciato, con il posizionamento dei fabbricati, con la

sistematica ricerca dei particolari, ha segnato i miei ricordi di bambino appassionato, ma anche definitivamente indirizzato le mie scelte di

modellista adulto.

Sono scomparsi in un batter d'occhio gli improbabili "ovali", i treni che si rincorrono, le gallerie che finiscono ancor prima di iniziare e

tutto quanto correda solitamente un impianto con molte pretese e poche possibilità.

Ecco allora svanire l'eterno problema che da sempre ha assillato gli appassionati dello "stile italiano", ovvero vedere correre una splendida

E428 "chiodata" davanti alla stazione di "Understatten".

Con molta pazienza, recuperando le mie esperienze di plasticista "universitario" (ad Architettura a Venezia il "plastico" è molto gradito se non

addirittura obbligatorio), ho rispolverato l'uso del legno e del cartoncino, e più in generale la sana abitudine dei veri modellisti di usare

tutti i materiali che li circondano, compresi quelli che generalmente, il cittadino inconsapevole butta nella pattumiera o accatasta all'interno

delle "isole ecologiche" (così ufficialmente vengono definiti gli sazi pubblici che ospitano i cassonetti delle immondizie).

In questa logica sono nate le mie prime realizzazioni in HO.

Piccoli fabbricati di servizio, alcuni magazzini per il ricovero delle merci, l'officina per la manutenzione delle locomotive a vapore, un posto

di manutenzione, i famosi "gabinetti" ed altri manufatti collocati nel mio diorama.

L'effetto generale ed in particolare il realismo di questi edifici, prelevati puntualmente da immagini fotografiche o da progetti recuperati in

alcuni libri di testo, mi ha incoraggiato.

Le poche persone che negli anni, hanno visto il risultato del mio lavoro, mi hanno manifestato il loro sincero apprezzamento.

Anche alcuni modellisti di "grosso calibro", come Andrea, Beppe ed altri, hanno dato il loro placet alle mie piccole architetture ed ora una mia

simpatica stazione con annesso magazzino merci, gabinetti, pensilina ed altri accessori, campeggia nel plastico del CLAMFERR di Rovigo.

Ecco!

I caselli mi hanno sempre indicato, assieme alle stazioni di Ceregnano, Adria, Cavanella Po, Brondolo, le tappe successive da raggiungere prima

di arrivare a Chioggia.

Ma il casello mi ricorda anche, in modo indelebile, quel catalogo Rivarossi che sfogliavo da bambino sognando di poter un giorno, possedere quelli

che mi sembravano i "cugini" più nobili degli spartani Lima che avevo tra le mani.

Alcuni mesi fa, solleticato anche da un prototipo in resina prodotto dalla Uteca-Mfal del mio indimenticabile amico Luzzietti, pubblicato proprio

nelle pagine di TT dedicate a Novero 2005, ho deciso di provare a realizzare un fabbricato in una scala più propriamente "architettonica", scelta

in modo da poter sviluppare tutta una serie di dettagli ovviamente non raggiungibili con la HO, ma nemmeno con la O o la 1.

Perché la scala 1:20

Nei manuali di modellismo, non solo ferroviario, e negli innumerevoli articoli ad esso dedicati che per anni sono stati oggetto della mia morbosa

curiosità di appassionato ho sempre rilevato il ripetersi costante di un unico imperativo categorico: "prima di prendere una decisione definitiva

è bene pensare allo spazio disponibile ove impiantare il proprio plastico.

Chi ha un grande giardino potrà decidere per la scala 0 e farsi un bel tracciato all'aperto sapendo che andrà incontro al problema dell'ossidazione

delle rotaie dovuto alle intemperie" (!).

Personalmente ricordo i miei simpatici amici del "vapore vivo" di Padova, e primo tra tutti Gianfranco, pensando che difficilmente li vedrò

parcheggiare le loro splendide locomotive sbuffanti in cortile sotto un acquazzone.

Nel mio caso la scelta della scala è stata assai più semplice ed immediata.

Sono state determinanti le valutazioni a cui ho accennato in precedenza, compreso il fatto di voler scendere adeguatamente nei particolari, ma

prima di tutto sono stato spinto proprio dalla mia abitudine di incurabile raccoglitore di qualsiasi cosa che mi possa sembrare utile per qualche

mia realizzazione modellistica.

Nel caso specifico però, non sono andato a rovistare nella famosa pattumiera, ma ho ritrovato un simpatico "gadget" regalatomi da una nota ditta

di materiale edile, con la quale collaboro da anni.

Eccolo!

In un cassetto dello studio ho ritrovato due sacchetti contenenti dei bellissimi mattoni e delle tegole in cotto.

La scala?

La 1:20.

Sono andato a rivedermi l'elenco delle scale di riduzione utilizzate nel modellismo ferroviario ed ovviamente, essendo le stesse legate a ben

noti problemi di scartamento, ho verificato che la 1:20 non è contemplata.

Ve n'è una però che le si avvicina molto; la famigerata scala G, meglio conosciuta come LGB, dal nome della ditta che la utilizza diffusamente per

i suoi modelli, che sono molto meno giocattoleschi di quanto possa sembrare.

La scala 1:22,5 è dal punto di vista dimensionale, molto vicina alla 1:20 a tal punto che, nell'ipotesi di inserire il mio fabbricato in un

diorama, non dovrebbero esservi problemi, se non quello del reperimento del materiale rotabile coerente con lo stile e con l'epoca del manufatto.

Mi è servito invece constatare che nel mio catalogo Preiser, appaiono in bella vista tre simpatici casellanti e due funzionari di stazione ed il

mio fedele fornitore Gianluca, in breve tempo è riuscito a procurarmeli.

Alla resa dei conti, gli unici oggetti di produzione "esterna" presenti nel casello sono proprio quelle tegole e questi personaggi.

Ad essi si aggiungeranno alla fine solo una vecchia "Vespa" 125 della Piaggio ed una Seat 600, entrambe in scala 1:18 alla faccia della coerenza

dimensionale cara a tutti i modellisti me compreso, in particolare quando si parla della generosa 1:80 della vecchia ma prestigiosa produzione

Rivarossi.

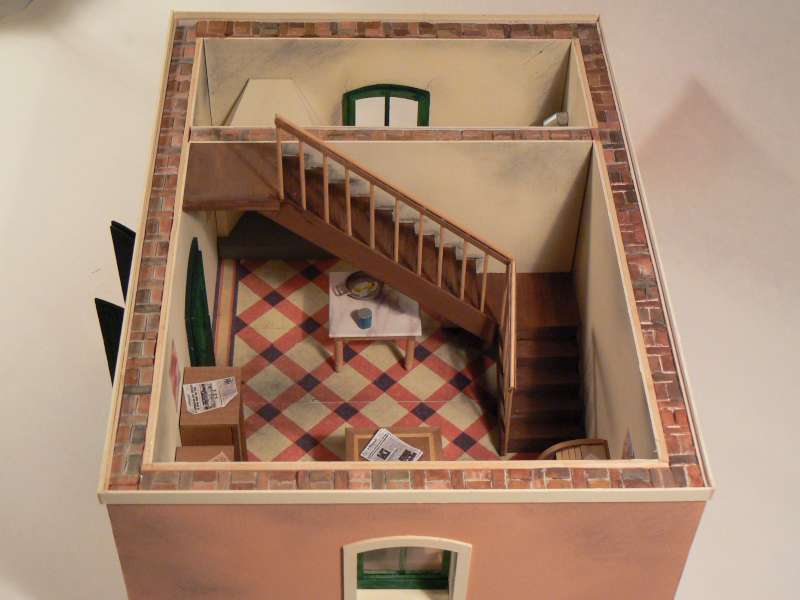

Il riferimento storico mi è stato suggerito da un interessante progetto inserito in una pubblicazione sulla Architettura ferroviaria dell'Ottocento.

Il Casello pubblicato nelle pagine del testo viene rappresentato attraverso due viste: il prospetto lato ferrovia ed una sezione.

Nonostante le ridotte dimensioni delle due immagini, si percepisce subito l'originalità del progetto e la cura dei dettagli utilizzati da

quell'antico disegnatore.

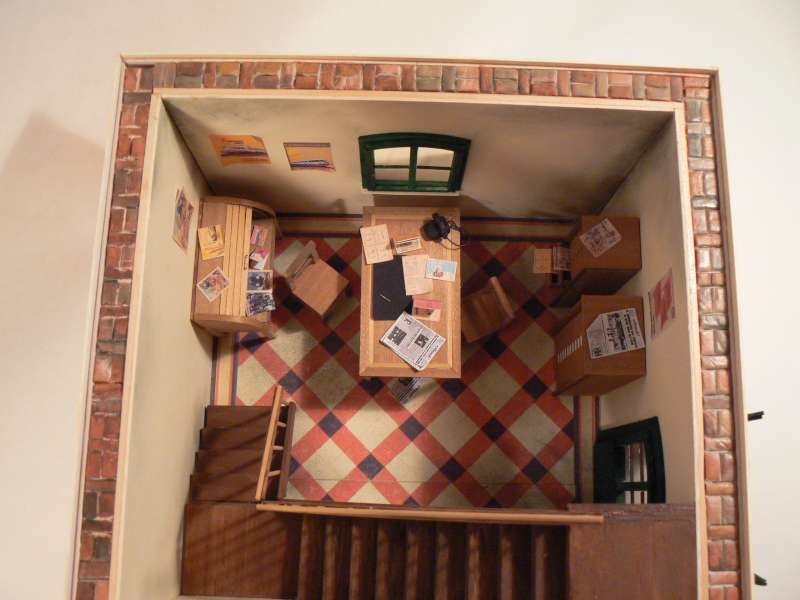

Oltre a ciò sono stati proprio gli interni a solleticare la mia attenzione.

Prima di tutto l'apertura di un arco ribassato tra la zona pranzo e servizio e la cucina; poi la presenza di una balaustra sul vano scala che

risulta così aperto e comunicante con la stanza da letto al primo piano.

Sembra che nelle intenzioni del progettista di fine ottocento vi sia quella di dare una particolare connotazione agli spazi interni, in modo

innovativo rispetto alla consolidata tipologia di questo casello all'epoca largamente in uso sulle linee italiane.

Da queste osservazioni deformate dalla mia pratica professionale è nata l'idea di ambientare il casello negli anni sessanta e di rappresentarlo

dopo un complessivo intervento di ristrutturazione.

Lo stesso casello presidia un passaggio a livello con barriere, lungo una linea secondaria, ma interessata da una intensa movimentazione.

Per questo motivo il nostro simpatico casellante, non si limita a sorvegliare quotidianamente la tratta a lui destinata, ma controlla con

attenzione gli orari di passaggio dei treni (altrimenti chi chiude le sbarre in tempo?), e cura un piccolo archivio cartaceo.

Probabilmente è entrato in servizio da breve tempo perché, il suo tavolo di lavoro è occupato principalmente dalle pagine di un manuale FS sulle

modalità di segnalazione, oltre che da un testo sulla tecnica professionale ferroviaria.

Le letture del nostro amico sono abbastanza diversificate, dato che buona parte delle superfici, il tavolo di lavoro, lo scrittoio, ma anche i

catalogatori di fronte a lui sono occupati da orari ferroviari, quotidiani, alcune pagine della "Domenica del Corriere", immagini fotografiche ed

altro.

Si percepisce dalla presenza di alcuni manifesti e da due cataloghi Rivarossi che il casellante ha una certa quanto ovvia attenzione per le

ferrovie ed il modellismo ferroviario, ma la completa assenza di modelli rileva una probabile mancanza di "risorse" per ampliare questa passione

iniziale.

È certo invece un suo preciso impegno sul piano politico e sindacale, percepibile proprio dai quotidiani e da un manifesto di propaganda appeso

al muro.

Insomma, scegliendo questa serie di "accessori" necessari per una corretta ambientazione, ma anche per dare un senso alla scena, ho scoperto che

questo casellante, anche se in un ruolo diverso e in un diverso periodo storico, un pò mi assomiglia.

Del resto questo processo di identificazione è assai diffuso tra i modellisti che, all'interno di un plastico o di una realizzazione più complessa,

qualcosa di se stessi lo mettono sempre.

Facilità di esecuzione ed efficacia del risultato

Nell'affrontare questa realizzazione modellistica mi sono subito orientato verso una serie di scelte che mi consentissero di valorizzare una

manualità che risulta, per quanto mi riguarda, abbastanza modesta.

L'unica cosa che mi ha sempre preoccupato è stato il timore di soffrire della famosa "sindrome della casa delle bambole", ovvero della tendenza

diffusa in una precisa famiglia di "miniaturisti", ma anche di molti dioramisti e pure dei fermodellisti, di fare indigestione di particolari, a

scapito del risultato finale.

E la osservazione di alcune realizzazioni nell'edizione recente di HME a Novegro, mi ha ulteriormente creato notevoli dubbi.

Infatti, oggi, a lavoro praticamente ultimato, non sono ancora pienamente convinto, di essermi curato bene da questa particolare patologia.

Una certa "ridondanza" nella scelta e nella quantità dei particolari si percepisce nel modello, ma il controllo fatto con numerose riprese

fotografiche, mi ha tranquillizzato.

Questa realizzazione, nella sua particolarità modellistica, ma in particolar modo per la scala scelta, per essere apprezzata deve essere osservata

nel dettaglio, piuttosto che essere esaminata nel suo insieme.

Per riuscire ad ottenere questo risultato, quindi, ho scelto di utilizzare tecniche semplici, materiali di facile reperibilità ed una attrezzatura

assolutamente domestica.

Dall'originale al modello

La necessità di realizzare un modello coerente con il prototipo reale, richiede al modellista di dedicarsi ad una fase preparatoria costituita

da una adeguata documentazione.

Infatti nella progettazione architettonica, il confronto con le realizzazioni che appartengono a quell'enorme patrimonio culturale che si

chiama Storia dell'Architettura è un processo assolutamente naturale.

È vero anche che non è necessario sottrarre tempo all'atto creativo, soffermandosi troppo a lungo sulla fase della raccolta di una documentazione

di riferimento.

In architettura infatti molti progetti sono rimasti sulla carta per una endemica tendenza di alcuni progettisti, anche di grande livello, di

arenarsi proprio nella parte preliminare.

Nel modellismo ed i particolare in quello ferroviario, spesso si assiste ad una ossessiva ricerca di documenti certi, a favore di una totale

coerenza con il prototipo.

Provate a pensare quante volte la presenza di una numerazione scorretta, di una tonalità di colore non aderente al vero (spesso risultato di una

difficile o alterata osservazione della realtà), abbia giustamente fatto gridare allo scandalo molti nostri amici modellisti.

Bisogna però ammettere che spesso, un modello egregiamente realizzato e di ottimo funzionamento, proprio per la presenza di un piccolissimo neo,

solletica una sorta di aristocratica riluttanza non sempre giustificabile.

Nella realizzazione di questo casello FS, ho deciso di non perdermi in una ossessiva ricerca iconografica né tantomeno in una campagna fotografica

senza tregua, ma di farmi condurre piuttosto dal ricordo e quindi dalla scelta di un prototipo che solleticasse in modo particolare la

mia curiosità.

Ho cominciato da una veloce ma efficace ricerca all'interno della montagna di riviste che occupano gli scaffali del mio studio e tra le pagine

dei testi che negli anni ho raccolto.

Devo dire al riguardo che, nonostante la mia biblioteca sia piena di libri sull'architettura e sul mondo delle ferrovie, è stato assai difficile

trovare riferimenti degni di nota sull'architettura ferroviaria ed in particolare su questa precisa tipologia di fabbricato funzionale.

Questo aspetto rivela una particolare carenza delle case editrici specializzate, che mi piacerebbe riuscire a colmare proprio sulla scorta della

breve ricerca fatta per la realizzazione del modello.

Il progetto esecutivo

Come nella progettazione architettonica, il manufatto da realizzarsi viene trattato graficamente in fasi successive che vanno dagli schizzi

preliminari al progetto esecutivo.

Per il casello è stata utilizzata una procedura identica a quella professionale con alcune semplificazioni.

Con le immagini individuate nei testi (praticamente due), e con alcune foto, ho elaborato alcuni disegni a mano libera per controllare la

distribuzione degli spazi esterni in pianta.

L'elaborato grafico digitalizzato (due piante ed una sezione in scala 1:20) restituito in forma estremamente semplificata è stato fondamentale per

la individuazione degli spessori, delle dimensioni dei vani, delle altezze interne, dei fori finestra e delle porte.

Una attenzione particolare è stata data alla distribuzione della scala ed alla struttura del coperto caratterizzato dalla presenza di una capriata.

All'interno dei vani sono stati inseriti alcuni elementi di arredo per fare un semplice controllo dimensionale degli ingombri.

Per i prospetti sono bastati il prototipo osservato nel testo sull'architettura ferroviaria dell'ottocento ed una foto inserita in un interessante

testo dedicato alle Aln 448 (TEE Breda).

Con questo progetto a disposizione mi sono subito dedicato alla fase realizzativa, ovvero ad una sommaria analisi dei costi, peraltro dimostratisi

irrisori, e ad una scelta precisa dei materiali e alla individuazione delle tecniche più adatte.

La scelta dei materiali e le tecniche utilizzate

Come ho detto in premessa scopo primario di questa realizzazione è stato quello di dimostrare a me stesso, ma anche a chi avrà l'opportunità di

leggere queste righe, che è ragionevolmente possibile, utilizzando materiali molto semplici e tecniche di facile apprendimento, costruire un

modello pregevole.

La buona abitudine di recuperare i materiali di scarto, ovvero di applicare diffusamente la forma del riciclaggio è pratica assai diffusa tra i

modellisti.

Questo comunque a patto che si conoscano molto bene le potenzialità dei materiali e la loro efficacia; in particolare la robustezza, la duttilità,

la durevolezza.

Per una serie di motivazioni tra le quali la necessità di avere una struttura robusta ma leggera, e la creazione di superfici che supportassero

una rifinitura attinente al vero ho naturalmente scartato la possibilità, peraltro perseguibile, di costruire murature con elementi pieni.

Esistono in commercio elementi modulari per il confezionamento di strutture verticali, quali piccoli mattoni pieni in cotto in scala adeguata (come

le tegole che poi ho effettivamente utilizzato), ma sinceramente trovo risibile che per una ossessiva ricerca dell'attinenza al vero ci si

ostini ad utilizzare la ben nota tecnica del "certosino" (un lavoro minuzioso di grande pazienza che prende il nome dai monaci dell'Ordine di

S. Brunone famosi per la loro opera di miniaturisti e di restauratori).

Nel casello, salvo una rarissima eccezione (una teglia), non esiste un pezzo di plastica o di resina.

Per quanto riguarda le tecniche utilizzate, devo ribadire che anche in questo caso ho seguito le procedure utilizzare nelle mie precedenti

realizzazioni modellistiche.

Dovendo eseguire delle semplici operazioni di taglio, incollaggio o montaggio a secco, non ho avuto bisogno di nulla di più che una semplice

serie di cutter (per l'esattezza due con lame diverse), un seghetto per metallo, una nutrita serie di piccole lime di varia profilatura, una

piccola morsa da banco, oltre ai semplici strumenti di misura (uno squadretto metallico, due piccole squadre in plastica, un calibro, un metro

da sarta ed un metro da falegname).

Unica concessione per il taglio è stato l'acquisto presso un corniciaio, di un taglierino per paspartù (i fogli di cartoncino che corredano i

disegni o le incisioni dentro le cornici), che ha la simpatica funzione di tagliare supporti rigidi ed omogenei (appunto il cartoncino o la

plastica) con una inclinazione di 45 gradi.

Un'ottima prerogativa che si è dimostrata fondamentale per giuntare con buona rifinitura tutte le parti costituenti i muri del casello.

Sulle citate "famiglie" di materiali utilizzati è bene ricordare che di fatto, tolto il cartoncino, sono le stesse che concorrono alla

realizzazione di un fabbricato al vero.

Infatti, datando il casello tra la fine dell'ottocento ed i primi del novecento, ovvero in quella fascia temporale in cui questo fabbricato è

stato diffusamente distribuito sul territorio lungo le linee ferroviarie, è facile verificare che le tecniche costruttive allora in uso

prevedevano l'utilizzo diffuso delle murature in laterizio per le pareti verticali, delle travi in legno e degli assiti per le strutture

orizzontali (solai piani e inclinati), dei coppi in laterizio per le coperture, e delle malte e degli stucchi per i rivestimenti interni

ed esterni.

Di legno erano anche realizzati tutti i serramenti interni ed esterni ed il metallo veniva utilizzato per tutti gli elementi di giunzione tra

legno e muratura (cardini, staffe), tra legno e legno (chiodi, cerniere), e per le profilature.

Quindi anche utilizzando materiali estremamente semplificati si ha il grande pregio di ottenere una perfetta corrispondenza al vero.

Per le prime è più corretto parlare di colori (acrilici e tempere), ovvero di tinteggiature, perché nessun impregnante o vernice protettiva è

stato utilizzato sui legni o sul cartoncino.

Per le seconde si può liquidare velocemente l'argomento dicendo che ho preferito affidarmi a semplici colle universali, i famosi "attaccatutto",

che di fili ne fanno anche troppi, dato che l'"unimast", da me utilizzato per anni, oggi è introvabile.

Le colle ciano-acriliche, che personalmente non riesco a sopportare, sono state utilizzate solamente per incollaggi di piccoli particolari.

L'analisi delle tecniche utilizzate deve essere fatta necessariamente osservando la documentazione fotografica che ho realizzato durante

l'esecuzione dei lavori.

All'inizio non mi ero posto assolutamente il problema di fissare con le immagini il percorso seguito dal progetto alla realizzazione, anche

perché non ho mai pensato ad una eventuale pubblicazione del lavoro.

Fortunatamente ho intuito che una buona documentazione fotografica mi avrebbe consentito di verificare, strada facendo, la bontà dei risultati e

comunque mi avrebbe offerto la possibilità, per niente fuori luogo, di visualizzare in futuro le tecniche ed i trucchi che molto spesso

finiscono nel dimenticatoio.

Quindi dall'osservazione delle immagini si può dedurre con una certa immediatezza quale sia stata la sequenza utilizzata nella predisposizione

dei materiali, nella loro lavorazione, nell'assemblaggio e nella rifinitura.

Queste quattro fasi non sono assolutamente propedeutiche una rispetto alle altre, ma al contrario si intersecano e si scambiano di ruolo con

incredibile facilità.

Cominciamo dalla preparazione dei materiali di base.

Il cartoncino è stato tagliato a misura, sulla base del disegno esecutivo predisposto inizialmente ricavando i fori finestra e le uniche due

porte di ingresso.

Avendo scelto di realizzare le pareti con due fogli di cartoncino ed una intelaiatura interna, sistema largamente in uso in edilizia per le

pareti in cartongesso, mi sono preoccupato di controllare con attenzione la corrispondenza dei fori della parte esterna e di quella interna del

manufatto. Le pareti prima dell'incollaggio con il telaio interno sono state completamente rifinite con colore acrilico usando una tinta "salmone"

per gli esterni, assai diffusa nell'edilizia ferroviaria del tempo, ed un colore avorio per gli interni.

Un riferimento particolare deve essere fatto alla tecnica utilizzata per la stesura dell'acrilico sul cartoncino.

Non bisogna dimenticare infatti che questo materiale costituito di cellulosa e aggreganti, nonostante presenti una certa densità, tende comunque

spesso ad imbarcarsi se messo a contatto con l'acqua. Quindi ho preferito non stendere alcun materiale preparatorio, come lo stucco od altra

imprimitura, sulle superfici, scegliendo di utilizzare la consistenza del colore per rendere al meglio l'effetto rugoso di una parete intonacata.

L'acrilico è stato semplicemente steso, con una bassa diluizione ad acqua, con una prima mano a pennello.

Successivamente, asciugata la prima mano, ne ho stesa una seconda usando un accessorio rubato dal "necessaire" di mia moglie.

La spugnetta per struccarsi, offre la possibilità di appoggiare colore, con un movimento rotatorio, e di tamponare le parti dove la tinta è

meno coprente.

La procedura e l'effetto finale sono assolutamente identici alla lavorazione eseguita con un frattazzo o una spugna da un imbianchino

sull'intonaco esterno o interno di un fabbricato reale.

Rifinite le pareti, ho cominciato a tagliare tutti gli elementi secondari delle facciate del fabbricato.

Il casello infatti, come buona parte degli edifici ferroviari e non dell'epoca, è provvisto di cornici intorno a porte e finestre e di un

marcapiano lungo tutto il perimetro.

Anche questi elementi decorativi sono stati tagliati a misura e colorati con acrilico avorio.

Questi archi sono difficilmente individuabili nei prototipi al vero, in quanto quasi sempre ricoperti da intonaco.

Eppure costituiscono un elemento strutturale fondamentale (scaricano il peso della muratura esternamente al foro finestra ed alla porta), oltre

che avere un buon effetto decorativo.

Nel modello non ho fatto altro che ricavare dal cartoncino, sul lato esterno del fabbricato, i due profili dell'arco per poi dedicarmi alla

realizzazione del profilo murario con materiali ed effetto coerenti al vero.

Come detto non mi sono dedicato a complesse lavorazioni "certosine", limitandomi a scegliere un materiale duttile e malleabile utile ala bisogna.

Mia figlia Elena, che contrariamente a quanto molti miei colleghi raccontino dei loro figli, è molto legata al mondo dei treni (li vede muoversi

da quando è nata) è sempre stata una risorsa più che un ostacolo nella mia appassionata attività di modellista.

E infatti, chiamata ad esprimere un suo parere su come si fosse potuto risolvere il problema del mattone "a vista", dopo alcuni minuti di ricerca

si è presentata con il suo pacchetto di "Das terracotta".

Questo prodotto, che occupa uno spazio particolare nella nostra memoria, ha delle caratteristiche assolutamente simili all'argilla.

Stessa malleabilità, stessa possibilità di essiccarsi all'aria e di essere verniciato con qualsiasi colore.

Così, con pazienza ho inciso i profili dei mattoni posati "in foglio" e dopo l'essiccatura ho provveduto a verniciarlo usando tutta la gamma dei

bruni, dei verdi, dei grigi, per le superfici e dell'avorio ad imitazione della calce nelle fessure.

Infine ho provveduto ad inserirlo nei profili ritagliati nel cartoncino prima del montaggio delle pareti sui telai.

Non è necessario spiegare il procedimento utilizzato per il montaggio delle pareti, trattandosi di una prassi assai consolidata in un modellista

che si dedichi a questo aspetto.

Devo solo dire che gli squadretti per cornici mio sono stati utili per un montaggio efficace.

La colla?

Il famoso "attacatutto" anche questa volta non mi ha abbandonato, pur avendomi costretto a liberarmi affannosamente dai fili che, nonostante le

rassicurazioni del produttore, continua a produrre senza tregua.

A questo punto, a circa una quindicina di giorni dall'inizio del lavoro (computando una media di due ore al giorno), ho di fronte l'intero

involucro del casello, privo dei solai della copertura, dei serramenti e di tutti gli accessori interni.

I solai non hanno creato alcun problema, sia nella scelta dei materiali che nel loro assemblaggio.

Non è necessario l'esperienza di un architetto restauratore per familiarizzare con questi elementi strutturali.

La riduzione in scala non modifica assolutamente le modalità di montaggio, che sono le stesse usate in un edificio reale.

Ovviamente, se avessi dovuto realizzare un solaio in latero-cemento, avrei avuto qualche problema in più.

La collocazione storica del casello e la tipologia di questo fabbricato al vero, mi hanno consentito di riprodurre le tecniche tradizionali,

basate su di un utilizzo diffuso del legno.

In questa fase del mio lavoro avevo a disposizione già numerosi profili in legno con le misure desiderate, ma è utile ricordare che qualsiasi

"self" ben fornito ha una serie innumerevole di tondini, quadri, bordi, moraletti nelle essenze desiderate.

Per questo uso ho preferito indirizzarmi su tipologie di legno massello (esclusa la balsa) con piccole venature e con una resistenza specifica

riconducibile al reale.

In definitiva le travi (in ramino, tiglio, tek, rovere), hanno le stesse dimensioni in scala e la stessa funzione di quelle vere: mm 5x10 per

le travi dei solai e per la capriata, mm 5x5 per l'orditura principale del coperto e 5x3 per quella secondaria.

I tavolati del solaio e della copertura sono realizzati con profili in tek di mm 5x2.

La rifinitura dei profili in legno è stata realizzata con colore acrilico per i soli elementi strutturali, mentre i tavolati sono stati lasciati

con il loro colore naturale.

Ora sono di fronte al casello provvisto di murature e solai completamente realizzati.

In definitiva due scatole con coperchio sovrapposte.

Il tutto per permettere di apportare modifiche, ma anche per vivere, non solo fotograficamente, gli interni.

Il sito ScalaTT.it utilizza cookie solamente nel forum. I cookie sono esclusivamente utilizzati, nel rispetto della Legge sulla Protezione dei

dati (RGPD) - 2018, per un migliore utilizzo del forum. Qui trovate le regole a cui ci atteniamo

Cookie Policy Sito ScalaTT e Forum GAS TT.

Il sito ScalaTT.it non ha scopo di lucro, non è una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa (pertanto non può

considerarsi un prodotto editoriale - legge n. 62 del 7/3/2001). Immagini e testi sono coperti da diritti e possono essere utilizzati solo se

autorizzati.